手話はひとつの言語 学びたい人に学び方の選択肢を 手話ではなせる喫茶店 手和喫茶oboro

路面店がぎゅっと並んだ箱崎商店街の一角に、曜日ごとに姿が変わる店がある。

今回取材したのは、その場所で木曜日に店を開けている店主、『手和喫茶oboro』の道正絵利香さん。

曜日ごとに姿が変わるというのは、各曜日、各時間にその場所をオープンさせる店主が異なるということ。一つの場所を複数人の店主が日替わりに利用する『荘々ラボ』という取り組みが行われている。

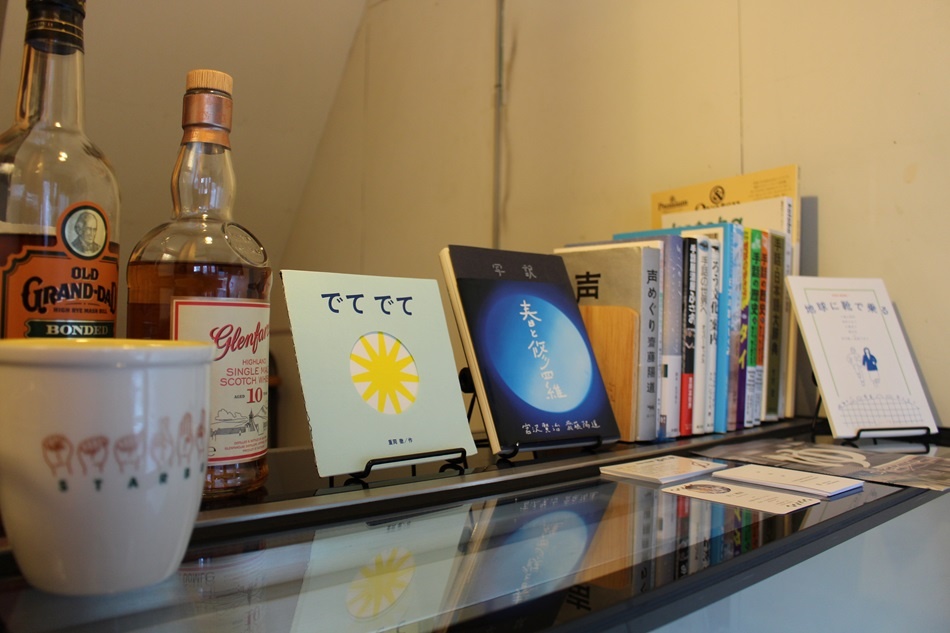

手和喫茶oboroがこの場所で店を初めて約2年。木曜の夜は常連さんで賑わっている。

“手和喫茶”という言葉から、カフェの利用者は耳が聞こえない人が多いのかと想像するが、そうではない。手話を勉強し始めた人や、海外の人も入店される。そしてオーナーの道正さん自身も聴者だ。

言語が違っても自然と会話がはじまるような、おおらかな雰囲気があるからだろうか。ここに来るお客さんは「癒される」「ありのままの自分でいられる」と話してくれるそう。

「みんなここに来て和んでくれてるってわかったので、表記を『手話』じゃなくて『手和』に決めました」

ただ、どうしても一つ疑問に思うのは、なぜ障害のない道正さんが手話喫茶を営んでいるのかということ。

道正さんから見た「手話」とはどのようなものなのか、話を伺った。

やらなければわからなかった 手話が一番しっくりくること

道正さんが手話に強く興味を持ったきっかけは、あるドラマだった。

失語症の人が手話を習っているシーンがあり、「聞こえる人でも手話を使ってコミュニケーションを取って良い」ということに衝撃を受けたそう。

「亡くなった私のおじいちゃんも失語症だったんです。もし手話を使う方法を知っていれば、もっと会話ができたかなって。少し悔しさもありました」

そこから手話を勉強し始めた道正さん。手話を使うようになったことで、次第に手話と自分の相性のようなものが見えてきた。

「私はメモを取るときも絵や図で書きたいタイプで、考え事をするときも頭の中は映像なんです。手話は手と体を使って、相手との間に映像を作り出すような感覚だったので、すごく表現しやすかった。逆に手話と出会ったことで、今まで言葉や文字に変換して伝えていたことが、私にとってはもどかしいことだったんだと、そのときはじめて気づきました」

「もし私と同じように、文字にすることにモヤモヤを感じている人がいたら、手話をやってみると楽かもしれないです。手話が伝わる相手は少ないかもしれないけど、自己表現として割り切っても良いし、ここに来て話しても良いし」

手話をどんどん好きになる道正さんだが、より本格的に手話を学ぼうと思う決定的な瞬間が訪れる。

縁あって手伝いをしていたろう劇団で、生まれつき耳が聞こえない人同士の手話を初めて見たときのこと。

「めちゃめちゃ速いし、片手で省略したりもするし、全然わからなかったんです。初めて英語のリスニングを聞いたときみたいに、どこが単語の切れ目なのかもわからなくて。手が動いているのをただただ見ているだけの時間でした」

「わからないまま手話の会話を見続けて半年くらいたったある日、突然単語の区切りがわかるようになったんです。『すごい!英語と同じだ!』と。そのとき、手話も言語なんだって強く認識したんです」

耳の聞こえない人だけが使うものだと思っていた手話は、日本語、外国語と同じくひとつの言語だった。道正さんの中の手話に対するイメージはどんどん変わっていった。

“好き”と“仕事” 割り切らなければ進めない?

その後、市が行う手話講座などで文法から本格的に学んでいくのだが、手話通訳の講座を受け始めた頃から、自分の中に違和感を覚えるようになった。

「好きなことを仕事にするか、好きなことのために仕事をするかって話に近いかもしれません。私は手話が好きだったし、せっかく出会った表現方法だったから、通訳のための“ツール”として手話を使うような感覚が苦しかったんです」

例えるなら、写真家が仕事のために商業写真を撮らなければならないような感覚かもしれないと話してくれた。

結局、手話通訳の勉強は中断し、手話とも距離を置くことに。

「2年間くらい手話から離れた時間があったんですけど、その2年がまったく楽しくなくて。逆に手話をしているときが楽しかったことを思い出しました。一度離れたことで、『やっぱりこの人生、手話をする』っていう覚悟が決まりました」

好きなことをどう突き詰めるか、どんな形で生活の中に交わらせていくか。簡単に割り切れるものではないし、離れることではっきりする感情もある。今の手和喫茶oboroは、道正さんが見出した手話との付き合い方そのもののように感じた。

場所作りの先に見えた新たな目標

20代の頃から「手話を学びたい、使いたい」という気持ちがあったものの、手話を使って話せる場所は少なかった。「手話カフェをしたい」と思いはじめたのはその頃からだ。

昔の自分が夢見た「手話が使える場所」を作った今、次にやってみたいことは何なのだろうか?

「やりたいことは三つあって。一つ目は常設のカフェを作ること。二つ目は聴者とろう者が助け合いながら暮らせるシェアハウスを作ること。三つ目は、手話だけでなくろう文化も学ぶことができるホストファミリーの仕組みを作ることです」

「耳が聞こえない人を呼び止めるときは、肩に軽く触れたり、視界に入るように動いたりする。一般的には失礼なイメージがある指差しも、手話の会話には不可欠なもので。そういった聞こえない人たちの文化まで学べる場所が少ないんです。外国語を学ぶときにホームステイするように、ろう者のホストファミリーと一緒に暮らして学ぶ仕組みも作りたいと思っています」

また、カフェを常設のものにできたときには、接客業をやってみたいろう者の学生がアルバイトできるように、聴者とろう者の両方で運営をしたいのだそう。

現在の手和喫茶oboroは、まさにこの三つの目標を叶えるための最初の一歩だ。

話を聞いていると、何事にも果敢に挑戦できそうな道正さんだが、もともとはそんなタイプではなかったらしい。

「『週に1日、ここで店をやってみたら?』と紹介してもらったときも、どうしようか考えたんです。でもやらなかったときのその後の生活が今までと何も変わらないなと思って。だめだったら辞めたらいいから、ちょっとやってみようって感じでした」

この「ちょっとやってみよう」から始まったことが、今ではいろいろな「やってみよう」に大きく変化し、一緒にイベントを企画する大切な人たちとの出会いも生まれた。

「何気ない一歩だったけど、そのおかげで想像できなかったことまで次々に実現していて。それがすっごく不思議な感覚で…。思えば、夢を叶えるためのハードルを高く見積もりすぎていたのかもしれません」

場所を作るという一歩を踏み出したことから、いろいろなことが変化し、その先の道幅は広がっていく。これからも手話を学ぶ一人として「こんなことができたら良いな」を形にしていくのだろう。

道正さんの歩む道の先に、手話という言語で交わる新しいコミュニティの輪が見えてくる。

__________________________________________

手和喫茶oboro

〒812-0053

福岡市東区箱崎3丁目9-38 明石ビル2F 黄色いドア

筥崎荘々

Instagram:https://www.instagram.com/oboro.hako/

※写真、内容は取材当時。

※ninatte九州の社内編集規定に基づき、「障害」は漢字表記としています。