伝統に宿る奥ゆかしさ、おもてなしの心を紡ぎ、内面美を育てる 日本舞踊寿菊派若柳流家元三代目 若柳寿菊

訪日外国人旅行者が過去最高を更新した今年(令和6年)。

再訪したい国としても人気の高い日本のどこに、外国人たちは魅力を感じるのだろう。

グルメや自然風景に加え、「日本の伝統文化に触れる」ことを来日目的に挙げる旅行者も多いはず。

寺社仏閣を訪れ、茶道・華道・伝統工芸品の製作など、日本文化を体験する外国人の姿もよく目にするが、日本舞踊に触れる機会は案外少ないのかもしれない。

そもそも、わたしたち日本人が日本舞踊を知らないまま、その魅力を忘れかけているのではないだろうか。

舞踊に芝居の要素が加わる歌舞伎は、衣装や化粧、動作に派手さもあり、かつらや道具を用いた演出とセリフの響きとあわせ、外国人が見てもわかりやすく、エンターテインメントに映るのかもしれない。

一方、日本舞踊においての衣装は着物(もしくは浴衣)のみで、用いる道具も主には扇子だけである。(大道具を用いた歌舞伎仕様の舞台もある) 演目にもよるが、セリフもあまり無いのだそう。

元々、江戸時代に歌舞伎から派生して生まれたという日本舞踊。

歌舞伎のような派手さはなく、動作も一見シンプルに映るが、その奥に日本文化の美の魅力がある。

「着物美や作法、しなやかな立ち振る舞い、そのひとつひとつの動作の中で、こころの美であるもてなしの精神、気持ちを汲み取る感性が養われていくのだと思います」

その精神を育て、日本文化の伝統を守り、未来へ繋ぐ取り組みを続けるのが、

若柳流寿菊派家元 三代目 若柳寿菊(わかやぎじゅぎく)さん。

初代家元である祖母に学び、幼少期から着付けや立ち振る舞い、生活動作ひとつひとつの教えを伝統文化の精神とともに身につけてきた。 舞踊の初舞台は4歳。

三代目 若柳寿菊さんにとって、日本舞踊は日常であり、その日常はこころの稽古でもあった。

母が二代目 寿菊としてその跡名を受け継いでからは、自身も副家元 若柳 菊として後進の育成に携わる。

だが、意外にも、三代目として「若柳寿菊」の名を継承することは、あまり考えてはいなかったのだそう。

大学卒業後は、一般企業へ就職。

現在の着物姿から、営業職としてビジネスワークをこなす姿をイメージしがたいが、その仕事上においても培われてきた日本文化の精神は生きていたことと想像する。

「日本舞踊から完全に離れていたわけではないのですが、舞踊を仕事にしていくことは考えていませんでした」と話す三代目 寿菊さん。

後に、その気持ちを変えるきっかけとは。

真の“やまとなでしこ”を育てる

「日本人が、一生懸命に西洋の子どもたちを育てているような気がして・・・」

結婚し、一児の母となった三代目 寿菊さんは、同じ子育て世代の親たちの育児・学校教育のあり方にどこか違和感を覚えるように。そして、その違和感は少しずつ、未来への不安に変わっていく。

「現代の子どもたちに、日本文化に触れる体験やその魅力を伝えてあげる機会は少なくて、学校教育においても舞踊はダンスに置き換えられてしまいました。お稽古ごととしても人気はダンス教室に集中していて、子どもたちが日本の伝統に興味を持つきっかけさえ失くしてしまうのかもしれません」

確かに、多くの中学校で“ダンス”は必須科目となり、筆者のまわりの10代・20代に経験した習い事を訊ねても、答えの大半は、ダンスである。

K-POPやヒップホップの流行、オリンピック競技としてブレイキンが採用されるなど、“ダンス”がさらに注目度を高める中で、実社会に求められることのないものは省かれ、忘れられていく。

「筆を持つ機会はスマホやタブレットに変えられて、折り鶴の折り方を知らない子供たちも増えてきました。絵本や映画・アニメにしても海外のものを読み聞かせ、与えることの多い現代。日本の昔話も知らず、この国の素晴らしい魅力さえも知らないまま、大人になっていくのかもしれません。

でも、日本伝統文化の中に宿る、紡がれてきた精神は絶やしたくはなくて、おもてなしの心、奥ゆかしさの中にある魅力を伝えながら、“やまとなでしこ”を育てていこうって」

日本舞踊に限らず、茶道や華道・書道や武道、古くから伝わる日本伝統の多くに礼儀や作法があり、その中で守り継がれてきた精神も育まれてきたのだろう。

技術や技能を継承していくだけではない。もっと大切で、日本人が誇りとしてきた心を守っていきたい。

そう感じた三代目 寿菊さんは、改めて日本舞踊との関りを深めていく。

「仕事をしながら、カルチャーセンターの講師として日本舞踊を教えるようになったことがきっかけで、自宅で教室を開くことを決めたんです」

「二代目である母は、お弟子さんへの指導や師範を育てることが中心でしたが、私は、幼少期から日本文化にある精神を伝えていきたいって思い、小さな子どもたちや学生に舞踊を教えてきました」

自身も副家元 若柳 菊として舞踊を極めていく中、母親として、教室の運営を進めていくことは容易なことではなかったはず。

「プロ野球選手がコーチを兼ねることが難しいように、私にとっても簡単なことではありません。まして、大人への指導とは違って、子どもたちは稽古中もじっとしていられません。だから遊びながら舞踊に触れて、少しずつ舞台に立つことへの“やる気”や“目標”を育てていく。そして、礼儀や作法も教えていきながら、“日本文化の精神”を身につけてもらえたら、って思っています」

自身が伝統文化を学び受け継ぐこと以上に、それを指導し伝えていくのは難しいことなのかもしれない。

また指導を受ける立場としても、礼儀や作法を重んじる世界で、その稽古はとても厳しいものではと想像する。

だが、意外にも、教室の子どもたちの表情に緊張した様子はなく、皆穏やかで、稽古の中にも笑顔がもれる。

「技術ばかりを高めるのではなく、伝統を伝え広げていくことに注力していきたいんです。そのためには、厳しさの中にも楽しさを感じてもらうことが大切で、指導の方法も柔軟に考えていくことが必要でしょうね」

現代の多様性社会の中で、礼儀・作法を遵守し、より女性らしく、男性らしくあることを求めることは難しく、舞踊のクオリティや技能を高めることを目指して厳しく指導していくだけでは、文化を広げていくこと、未来に継承していくことも行き詰まってしまうのかもしれない。

だからこそ、幼い時期からできるだけ自然に、楽しく文化の魅力に触れ、技能向上や伝統美を追求することへの自主性を育んでいく。

家元の継承を決意した三代目 寿菊さんの志す道は決して平らなものではなく、文化継承の重みを背負いながら、時代の流れに沿って、時に逆らい、その道幅を少しずつ広げていく。

三代目襲名はゴールではなく、チャレンジの始まり

寿菊派若柳流日本舞踊教室、「なでしこ会」

三代目 寿菊さんが指導するこの教室から、文化継承の新たな輪が生まれ、受け継がれてきた心(精神)の灯をさらに明るくともしていくことだろう。

「たとえ、教室の子どもたちが日本舞踊から離れたとしても、その精神は必ずどこかに根づいていて、伝統の心の美として生きていく。だから太くて短い繋がりではなくて、細くても長く日本文化に触れてもらいたいと願っています」

三代目 寿菊さんのこれからの展望のひとつは、「教室が寺小屋になること」

日本舞踊だけでなく、書道や和楽器など、広く伝統文化に触れ、和の心を育んでいける場所。

そんな寺小屋がかたちになる日も、そう遠くはないはず。

また、「日本舞踊を医療や介護・福祉の中に取り入れて、身体の健康だけではなく、心の健康ケアにも繋げていきたい」と話す寿菊さん。

「舞踊を披露すること、教えていくことだけではなくて、老若男女の集うコミュニティや交流のきっかけとして日本舞踊を役立てられたらいいですね」

三代目の襲名はゴールではなく、若柳寿菊として歩むことへの使命と、チャレンジの始まりなのだ。

その志の光は、なでしこ会の子どもたちが灯す小さな光とともに、福岡の町から日本文化の未来を照らす。

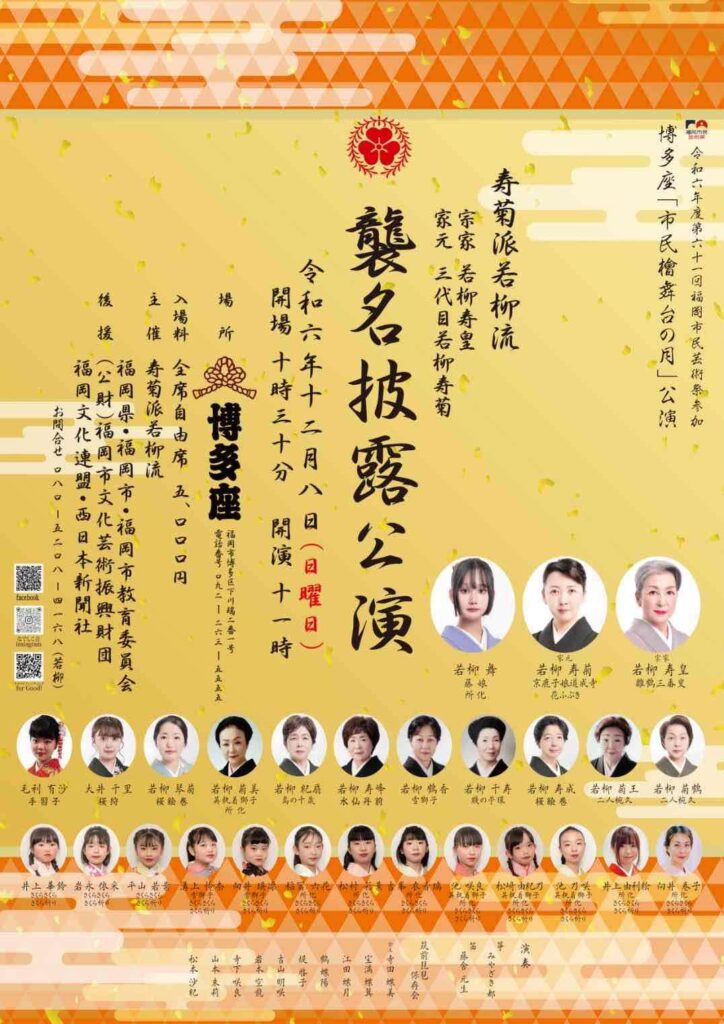

令和6年12月8日(日曜)、福岡市博多区の博多座にて、三代目 若柳寿菊襲名披露公演が行われる。

この公演には、寿菊さんが指導する「なでしこ会」の子どもたちも出演予定で、その稽古にも一層熱がこもる。

日本文化の総合芸術が集う舞台。

そのひとつひとつの技能と、舞踊の美しさ、そして伝統の中にある心を、博多座で感じてみてほしい。

日本舞踊寿菊派若柳流家元三代目

若柳寿菊

Instagram:https://www.instagram.com/kikuwakayagi/

この記事の執筆者

銭湯 梅の湯(跡)の番台さん