手のひらサイズの温もりを綴じる。豆えほん作家 かわばた たつや

本を手に取り、ページをめくる楽しさ。

それを体感する機会も少なくなっているのかもしれない。

誰もがデジタル端末で気軽に読書を楽しむ現代。

紙の出版物が減少傾向にあるなかで、独自の道を切り拓くクリエイターがいる。

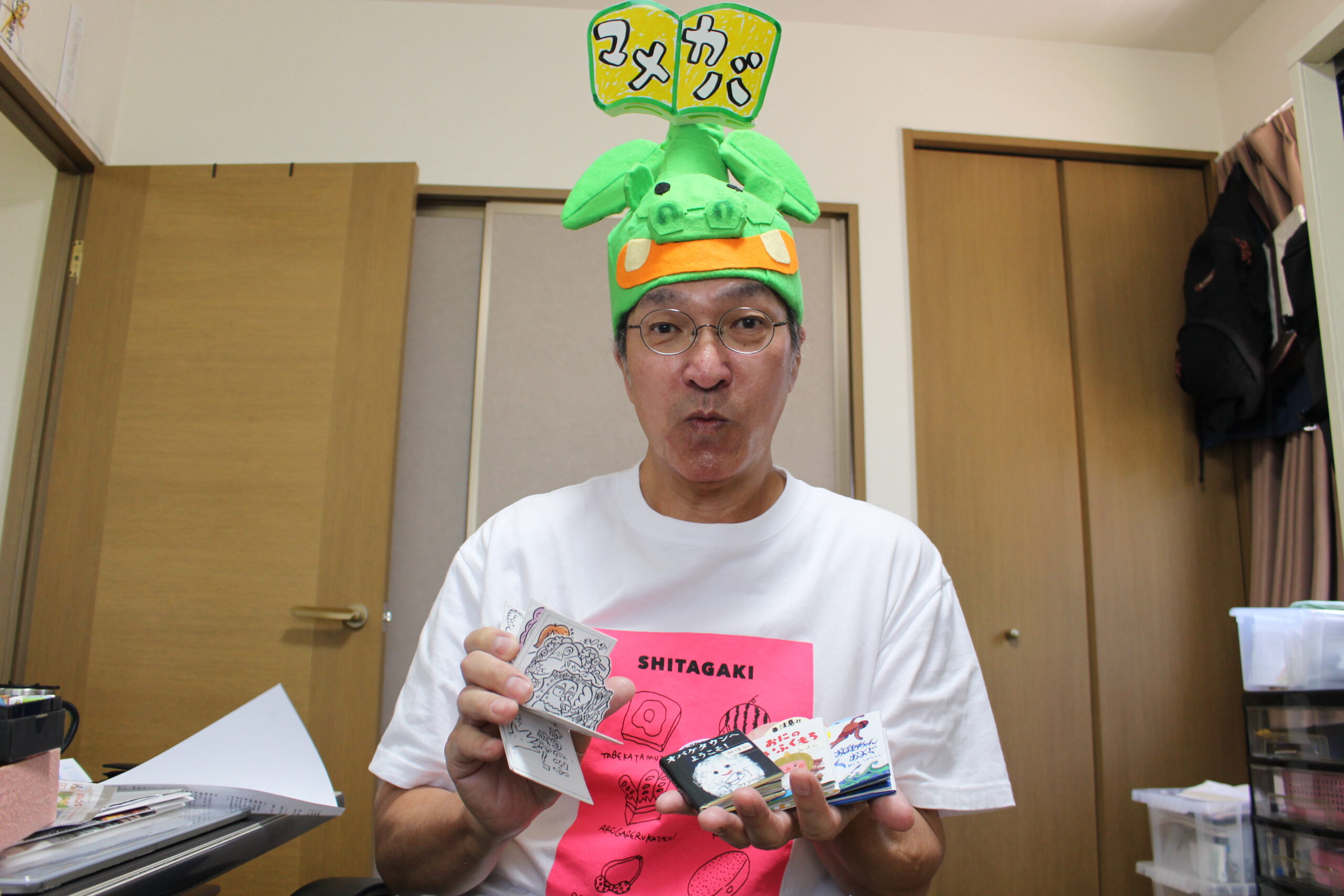

玄界灘と山々に囲まれた町、福岡県岡垣町を拠点に活動する豆えほん作家・かわばた たつやさん。(以下、かわばたさん)

豆えほんとは、手のひらに収まる程度の小さな絵本の総称。

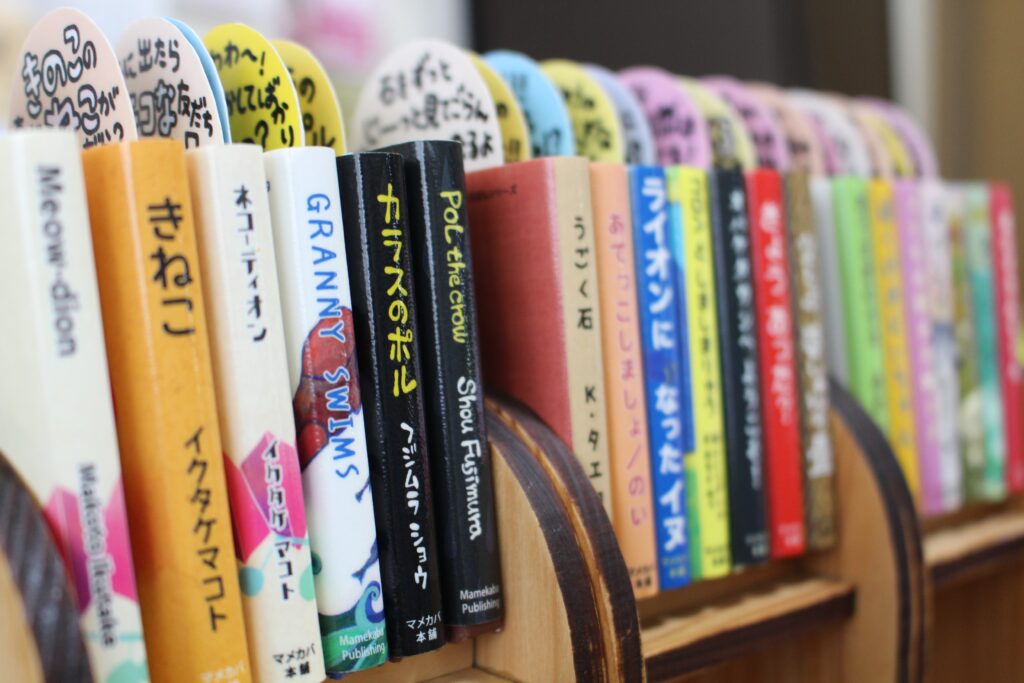

彼は2013年に福岡市東区で「手づくり豆えほんやら マメカバ本舗」の活動を開始。福津市で約7年活動した後、現在は岡垣町で手のひらサイズの小さな絵本を、豆えほんとして制作・出版している。

それは、見た人がつい手に取り、開きたくなるような可愛らしさ。

しかし、なぜ普通サイズの絵本ではなく、豆えほんなのだろうか。

彼の手のひらサイズへのこだわりと、制作・出版活動の先に見る景色について話を伺った。

少年期の「好き」が紡ぐ、繊細で小さなものづくり

かわばたさんの豆えほんのキャリアの原点は、中学生時代にまで遡る。

当時制作していたのは、現在かわばたさんが制作している豆本よりも一回り小さな「豆マンガ」。表紙、中身、カバーも全て手描きで、デザインも当時の人気漫画を模して作っていったのだそう。

なぜ、その制作を始めようと思ったのか。

「何ででしょうね?(笑)当時は単行本サイズのノートが流行ったり、漫画雑誌のおまけに豆本が付いていたりしたんですよ。それらを見ていたし、割と小さいものや図画工作が好きだったこともあって」

彼の作った当時の豆マンガを開いてみると、中のページには_丁寧な手描きのマンガが描かれている。 ビデオがない時代、カセットテープでテレビ音声を録音し、そのシーンを思い出しながら、リアルな描写を再現していったのだそう。

中学生が作ったとは思えないほどのクオリティ。その豆マンガから、かわばたさんの繊細さ、手先の器用さが伝わり、当時の彼が夢中で制作している光景が浮かんでくるようだ。

さらに高校時代には、厚紙を切り貼りして、なかなか手に入らない人気キャラクターのプラモデルを自作するなど、モノづくりへの尽きない情熱が常に心の中心にあった。

「当時はデザイナーとか、イラストレーターみたいな職業の名前を知らなかったので。でも漠然と、本や雑誌のようなものには関わりたいと思っていましたね」

そんな想いを抱いていた少年は、やがてその熱意を唯一無二の手仕事へと昇華させていく。

ただ、その道のりは決して真っ直ぐなものではなく、高校卒業後は、家具製作や教材の訪問販売営業などの仕事も経験したのだそう。

手作業の12年が育んだ感性

その後、ある求人誌発行会社の編集部で、アルバイトとして働き始めたかわばたさん。

営業部から上がってくる原稿を校正し、写真印字されたものをさらに校正。1ページごとに台紙に貼り、印刷するための版下を作る仕事だった。

「当時は全てアナログなので、ひたすら手作業で。それに私はデザイン会社とかの経験もなかったので、いろんな人から技術を教えて貰いながら求人広告を作っていましたね。当初は写真植字が主流だったけど、どんどん印刷技術も進化して。退職する頃にはワープロみたいに、デジタルで文字を打てるものが出てきたり」

正社員登用後は求人情報の校正作業をはじめ、イラストの制作、求人広告紙面のデザイン全般や、部署移動に伴い企業パンフレットの制作を行うなど、少しずつクリエイティブな仕事を担っていった。

時代の変化とともにデジタル化が進む中でも、常に新しい技術に適応し、試行錯誤を繰り返す。それが、彼の感性をさらに育み、独自の専門性を磨き上げていくことになる。

繋がりが生み出す、新たなクリエイティブの可能性

その後、デザイン会社での経験も重ねフリーランスとして独立。フリーで活動をしていた知人らと共に、マンションの一室に事務所を構え、様々な広告や印刷物、情報誌の制作を手掛けるようになる。

「それぞれフリーランスで活動していたカメラマンとライター2人と私と、4人でやっていましたね。私はデザインと、絵が描けるのでイラストを描いたりもしました」

特に旅行情報誌の仕事は、紙面制作に必要なメンバーが揃っていることもあり、ほぼ丸投げで請け負っていた。

「デザイナーだけどディレクター役も兼ねて、常に取材に同行する日々で。取材中は楽しいのですが、その後の紙面デザインの制作作業では、徹夜してばかりで大変でした(笑)」

九州・山口の各エリアを飛び回り広告記事を制作する彼の日常は、さらにクリエイティブな流れへと変わっていった。

それから4年程が経った後、自宅で個人事務所を構え1人での活動がスタートする。

やがて、関東などで人気に火がついた「豆本ブーム」が福岡にもやって来た。中学生の頃に作っていた豆マンガを思い出し、作品を作り、一度だけ豆本イベントに参加。

イベントでは全国から多くの豆本作家が出品しており、多彩な作品と作家たちから刺激を受けると同時に、豆本という小さいサイズの面白さ、可愛らしさを目の当たりにしたかわばたさん。

次第に、『この大きさなら絵本を作れるかもしれない』と考えるようになっていく。

またその頃、知り合いのイラストレーターに誘われ、忘年会などの集まりへ参加することに。

それが自身の世界をさらに広げるきっかけとなる。

「イラストを描いてる人たちって、絵本に興味を持ってる人も多くて。数名の有志で絵本クラブを立ち上げて、いろんな絵本の情報を持ち寄ったり、簡単な絵本作りの企画・制作をしたりもしました」

多種多様なイラストレーターをはじめ、デザイナーや写真家、そして絵本出版を目指している作家の卵など、徐々に様々なクリエイターたちと知り合っていった。

なぜ普通サイズではなく、手のひらサイズ?

自分で描いた絵を本にしたい。

自分で作った物語を、読んだ詩を、撮った写真を、本にしたい。

「でも出版社から本を出すとなると、なかなかハードルが高いじゃないですか。いろんな公募とかあったりするけど、無名からのデビューって狭き門ですし。自費で出版するとなると当然ながら費用もかかります」

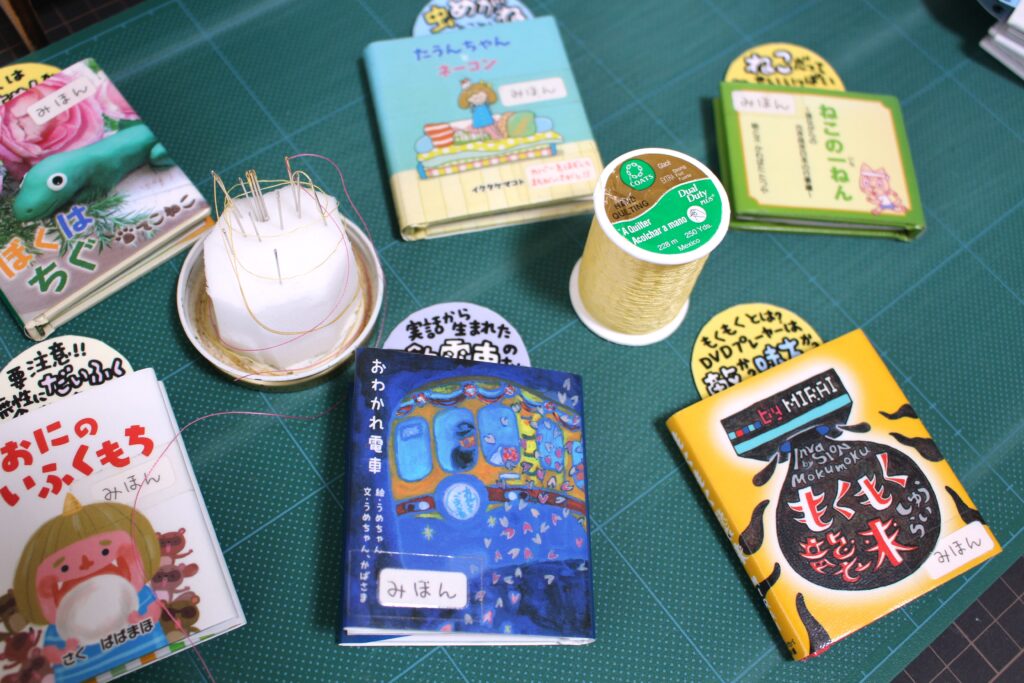

このサイズの豆えほんを1冊(最大40ページ)作るのに、本編はA3用紙が1枚、表紙カバーにはA4用紙が1枚必要だそう。

一般的なサイズの本に比べ製作費をぐっと抑えられることは、作り手から見た豆えほんの良さの一つだろう。

「手作業で製本する上で、普通サイズの本だと裁断や糊付けが大変なことも理由の一つですね。本来大きな万力が必要なプレス作業も、豆えほんなら『カマボコ板』と『目玉クリップ(大)』があれば出来ちゃいます(笑)」

「それに、このサイズだとあまり紙を消費せずに済むんですよ。何にせよ、紙という資源を使う仕事なので」

無駄な消費を減らし、一冊でも多く本を生み出す。そしてとことん自分の納得のいくものを作りたい。

これまで人よりも多く ”紙” と関わってきたかわばたさんだからこそ強く思うことなのだろう。出版にかかる費用を抑えながら、紙の消費量を減らすことができる豆えほんは、作り手にとってのサステナブルな選択肢となる。

一冊一冊を妥協無く製本するために、試行錯誤を繰り返した結果、このサイズと製本方法にたどり着いたという。

「それに、かわいいでしょ?(笑)」

二ヤっと笑ってかわばたさんは豆えほんを手にとる。

「ドールハウス用の小物などがここ数年は大人気で、コレクションしている方も多いです。大人の、特に女性の方が集めたり飾ったりしても楽しめるようにというのも、この大きさで作っている理由の一つですね。小さいものの方が逆に目立つし、手に取ってもらいやすいと思うんです」

筆者も何冊か手に取って開いてみたが、手製本で作成したとは思えないほどの完成度。

コレクターやグッズを集めるニッチなファンはどの業界にもいるが、豆えほんは小さいもの好きの大人にもうってつけのグッズだろう。

何よりもそのサイズ感が、手に取る人の心を掴む。

豆えほんは、子どもから大人まで、世代を超えて愛されるアート作品なのだ。

"誰でも自分の作品を本に出来る"

"子供から大人まで楽しめる"

これらが豆えほんの良さだとかわばたさんは語る。

本で自分を表現する

手のひらサイズの幸せを、一冊一冊に込めて

作業場にしている自宅の一室からは豆えほんだけではなく、自分で作る「豆本キット」や「とびだす豆本」、「手のひらサイズの巻物」などが次々と出てくる。

楽しそうに話すかわばたさんの姿からは、やりたいこと・やってみたいことがたくさんあるように感じた。

「普通のページをめくる形の本だけじゃ面白くないんで。飛び出す絵本とかなら、開く面白味もあるかなと思って」

豆本づくりのワークショップを企画・開催にも力を入れ、枠に捕らわれない楽しさ、面白さを親子で体験できる場も積極的に提供している。

「子どもから大人まで、老若男女関係なく。絵を描くのが好きな人、工作が好きな人、絵本が好きな人、誰でも楽しく作って遊べるようにしています」

「ノリとハサミだけで、簡単だけどそれなりにしっかりした「豆本」づくりを楽しんでもらいたくて。豆えほんと同じくらいに大事にしていますね」

手のひらにすっぽりと収まる豆えほんには、その作者の想いと物語がぎゅっと凝縮される。

手に取った瞬間、誰もがその世界に引き込まれていく。

そんなかわばたさんの目指す夢。

『47都道府県に販売拠点をつくって、より多くの作家さんと繋がり、豆えほんの魅力をもっともっと広めていくこと』

現在はプロのイラストレーターやアマチュア絵本作家などを含め、総勢17名、30作品の豆えほんを発刊中。ワークショップで使われている、自分で作る「豆本キット」も10種類以上も販売しているのだそう。

「中には文章が苦手な作家さんもいたりしますが、その場合は僕が文章を考えたりもしますよ」

「本を作りたいけれど、出版費用が気になる」「イラストは得意だけど、文章は苦手」――。そんな方たちの課題に寄り添い、彼はその可能性を最大限に引き出す。

文章を考えたり、制作のノウハウを伝えたりすることで、一人ひとりの「表現したい」という想いを、一冊の温もりに変えてくれるはずだ。

『世界でもっとも小さな出版社』として、かわばたさんは今日も自宅の一室で物語を紡ぎ、その一冊一冊に愛情を込めていく。

かつて少年が夢中になった、モノづくりへの情熱。それが今、多くのクリエイターの夢を叶え、新たな創造の連鎖を生み出している。彼の小さな出版社から、未来の出版界を揺るがす大きなうねりが生まれるかもしれない。

かわばたさんの手から生み出される「手のひらサイズの幸せ」は、私たちの人生を豊かにしてくれる。

是非あなたも、手のひらサイズの物語を手に取ってみませんか?

総合サイト : かばさま / 豆えほんのマメカバ本舗

Instagram : @kabasama56

この記事の執筆者

福岡県岡垣町。

豆えほんを世に広めるべく、自宅の一室に作業場を構え、豆えほんを制作・出版している。

頭のカバは被り物ではなく、本来の姿なのだそう。

ninatte九州事務局メンバー曰く、イベント会場ではとても目立っていて簡単に彼を見つけることが出来る。

豆えほんの時間 in 赤馬館&ハナウタコーヒー

豆えほん作家かわばたたつやさん(@kabasama56)から、早くも来年ののイベント情報が入ってきました!

なんと今回は2会場で開催😀📚

________________

2026年1月6日(火)~31日(土)

豆えほんの時間 in 赤馬館&ハナウタコーヒー

【開催終了】福津市「虹の森保育園」のもりのフェスティバルのマルシェ

「マメカバ本舗 with うめちゃん」

コラボ出店するのは、今回のマルシェだけ!古本をはじめ、福津の民話を題材にしたミニ絵本や豆本も販売♪

日時:11月1日(土)10:30~13:00

会場:虹の森保育園 駐車場

【開催終了】世界に1冊だけの小さい絵本を作ろう!カンタン絵本キットで作る【絵本作りワークショップ】

お話作りサイコロ、絵本テーマもいっぱい用意。描き上げたら最後は「絵本」に作ってできあがり!世界に1冊だけの絵本を描いて作りに来てくださいね♪

2025/10/18(土)14:00〜

Art Gallery OWL & Atelier OWL

3,000円 (材料費込み)