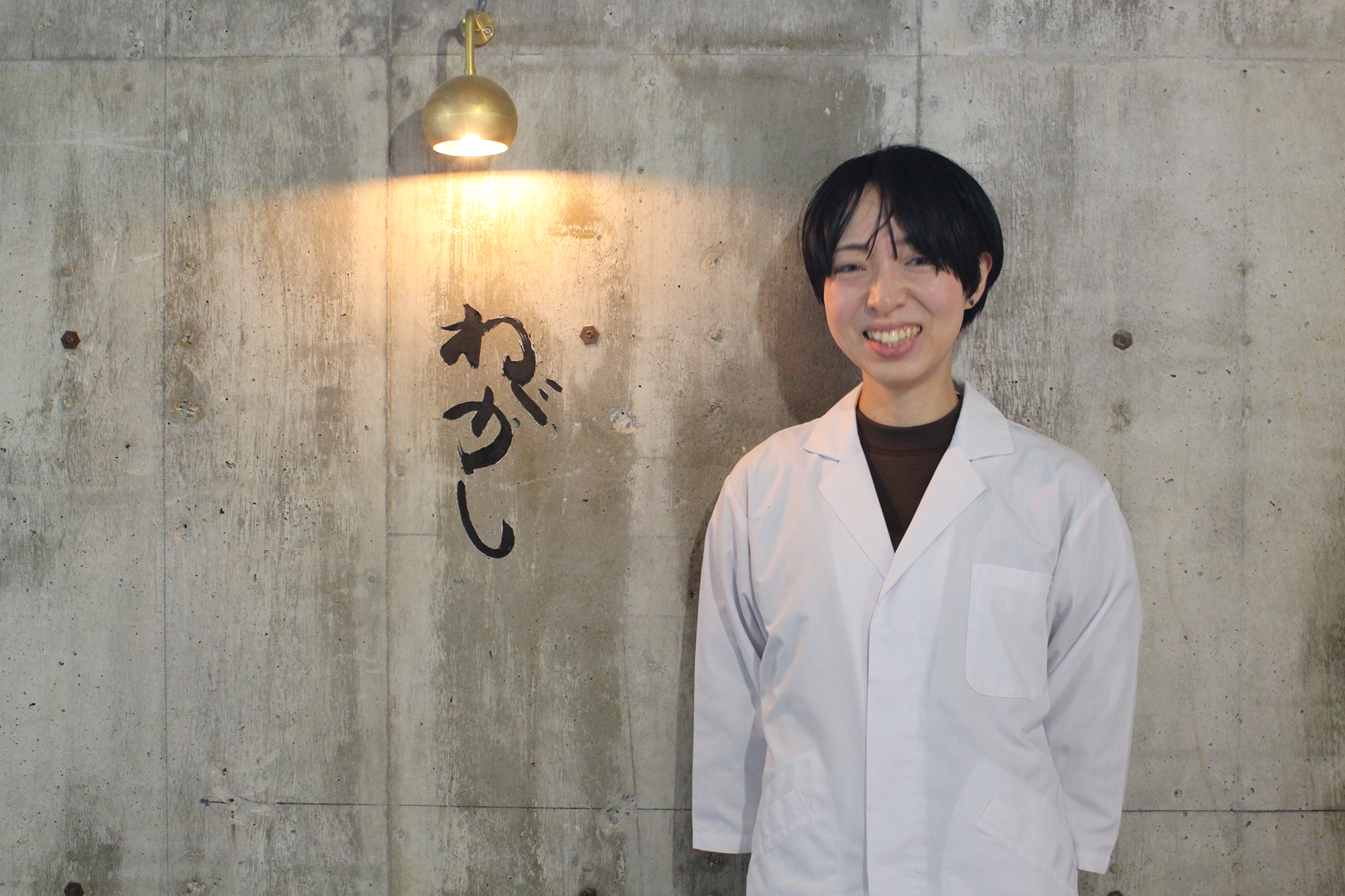

五感で人生を味わい、季節をつなぐ和菓子職人 常田沙恵

「糸は紡ぐと人と人をつなぐ紐に、編むと心を包む布になる」

大切な人へ、そっと気持ちを添えて。

今日は自分を甘やかす日にしよう。

そんな日々のワンシーンに寄り添う和菓子屋さん『菓子屋 糸』。

落ち着いた店内には、絵本やお相撲さんの可愛らしいイラスト。

ふと手に取りたくなるように、松尾芭蕉の歌集がさりげなく置かれている。

今回お話を伺ったのは、和菓子職人の常田沙恵さん。

和菓子屋さんと名乗り始めて12年、百道で暖簾を掲げて1年になる。

「世間知らずだった」と笑う彼女は、どんな道のりを歩いて職人となったのだろうか。

二十歳で知った”就職活動”という現実

大学では心理学を学んでいた。嫌いではないし、人生で大切にしたい学びだった。ただ、それを“仕事にする自分”がどうしても想像できない。

「大学を出たら、どこかの企業に就職するってことを知らなかったんですよ。臨床心理士になろうと思ってたし、大学で学んだことがそのまま仕事になるもんだと思ってて。二十歳ぐらいの時に初めて就職活動というのを知って、『あ、世間知らずだった』って」。

両親は専門職、祖父も教師。周囲に”会社員”という働き方の大人がいなかったことも大きかった。就職活動をして企業に入る未来を想像した時に、「自分は違うかもしれない」と感じたと言う。

そんな中、在学中に体調を崩し、立ち止まる時間ができた。そこで初めて、自分の進む方向をじっくり見つめ直したのだそう。

少女が抱いた和菓子への夢

「日本の文化に変な執着があって。でもどうしてかは分からないんです」。

和室のある一般的な家庭で育ちながら、着物などの日本文化に触れるだけで胸がざわつく。幼い頃から、この文化が薄れていくという話を聞くたびに、どうにかしたい、自分も日本文化を次世代へつなぐことの一端を担いたいと漠然と考えていたという。

和の文化に携わる何かがしたい。自分の空間を作りたい。

自分がいいなと思ったものを集めて、人と人とが一期一会で出会い繋がっていくような空間を。

それは何屋さんなのだろう。

真っ先に出た答えは「和菓子屋さん」だった。でも、他にも道があるのかもしれない。そう思って和の世界を片っ端から覗いてみることにした。

小京都と呼ばれる金沢への旅行、機織り、陶芸…。色々な職人さんに話を伺ったが、最終的には「和菓子屋さん」という答えに戻ってきた。

それは幼い頃から口にしていた夢だったのだ。

「当時は本気だと思ってなかったんですよ。女の子がお花屋さんになりたいとか、アイドルになりたいっていう感覚の、和菓子屋さんになりたいだったから」。

大学4回生になり、卒論の執筆に追われる中、頭の中に浮かぶのは和菓子のことばかりだった。

憧れが夢に変わる瞬間

週末になると始発に乗り、大好きな京都の和菓子屋さんへ。

見た目、雰囲気、味。大将の作る菓子の全てに心底惚れ込み、早朝から和菓子作りを見学させてもらったという。

しかし、弟子入りを懇願したものの、「弟子は取らない」と断られてしまう。

あの店の感動を超える和菓子はどこかにあるのだろうか。それを求めて何軒も巡ってはみたものの、心を動かすほどの出会いはなかった。

どこに弟子入りをして学べばいいのか。情報を集めてみても、なかなかそのきっかけにたどり着けずにいた。

やがて分かったのは、和菓子の世界もいわば“就活”だということ。専門学校で基礎を学んだ上で、和菓子屋さんで職人としての知識や技術に磨きをかけていく。憧れていた“弟子入りの世界”とは違う現実だった。

「専門学校に行って、土台を作ったらいいんじゃない?」母の一言に背中を押され、大学卒業後に京都の製菓専門学校へ入学。京菓子上級科で2年間、その町に住みながら文化ごと吸い込むように学んだ。

その後、京都で修行を続ける選択肢もあったが、出会いとタイミングが重なり、東京で和菓子と向き合う道へ進むことにした。

「24歳の私は、京都のお菓子が作りたい。東京のお菓子じゃないっていう変な意地があったんですよね。でも、幅が広がるし、引き出しが増えるから、今考えると東京の和菓子屋さんで学んでおけばよかったって」。

そうして専門学校を出て1年も経たずに工房を構え、イベント出店からスタートした。

「当時は生き急いでて。早く作り方を学びたい、早くノウハウを知りたい自分がいたんですよね。18歳の時に弟を亡くしてるのもあって、来年生きているか分からんぐらいの気持ちで若い時からずっといるんです」。

決して自分に自信があったからお店を始めたわけではない。

「やりたい和菓子を作るには、この方法しか無かったから」。

常田さんはそう話す。

ただ、この選択には孤独が伴った。

失敗した時に誰にも聞けない。些細な疑問も共有できない。

そんな彼女の支えになっているのは、年に1度、イベント出店の際に会える京都の和菓子職人さん達の存在だ。

「京都の和菓子屋さんってとても仲が良いんですよ。横の繋がりもあって、和気あいあいとしてて。ほんとに些細な、通り過ぎてもいいぐらいの疑問もその時に色々と聞いてます」。

揺れながらも手放さなかった、和菓子への灯

結婚・出産を経て、百道に店を構えるまでの5年間は育児を優先した。その間もワークショップを開いたり、SNSでの発信を続けたりと、和菓子との繋がりだけは手放さずにいた。

それでも、子育てで自分を見失いそうになり、モチベーションが下がることも。半端な気持ちでは手をつけられず、和菓子を作りたくてたまらないが、作る余裕が無くなってしまう場面もあった。しかし、SNSで流れてくる“誰かの美しい和菓子”を見る度に、胸の奥が騒ぎ出す。

「離れれば離れるほど、ソワソワするんです。あぁ、やっぱり私は和菓子を作りたいって」。

そして2024年11月1日。念願のお店を構えた。

内装は自分でペンキを塗り、汗だくでつくりあげた空間。

「和菓子の世界では12年なんてペーペー。今も修行中です」。

五感で楽しむ和菓子と人生

和菓子は五感の芸術とも言われている。

目で見る四季の移ろい。触れた時の柔らかさや、ほどけるような口どけ。

素材を感じるおいしさ。ほのかな香り。そして、美しい菓銘。

常田さんが京菓子に惹かれた理由のひとつは、この“菓銘”にある。

「紫陽花に”紫陽花”って付けるんじゃなくて、4つの花弁のようなものがあるから”よひら”。『こちらよひらです』ってお菓子がぽっと出てきた時に『よひらか…もうすぐ紫陽花の季節になるね』って連想ゲームみたいにするんですよね。五感を使うのが楽しいなって。それは和菓子にもだし、日々にもそう思いますね」。

すぐに菓銘がひらめき「このお菓子の名前でなにか作ろう」と思う時もあれば、菓銘が頭に浮かばずに困ることも。

語彙に自信はないと言いながらも、彼女の言葉の感性は日々の蓄積から生まれている。

子どもと百科事典を開き、古い本をぱらりとめくる。

色の重ね方に宿る名前、美しい意匠、受け継がれてきた表現。

それはすべて、和菓子という小さな世界に静かに息づいている。

「旬を感じる人生でありたいですね。和菓子は季節のちょっと先を行かないといけないから。自分も子どもも、四季を感じて日々を過ごしたいなと思ってます」。

そう話す常田さんは、5年ほど前から畑を借り、季節ごとの植え付けや収穫を楽しんでいる。土の匂い、風の温度、実りの手ざわり。そうした五感の積み重ねが、彼女の和菓子にそっと滲み出しているようだった。

旬の気配をすくいあげるように生まれる一つひとつの和菓子。

常田さんの指先からこぼれる季節の色は、いつだって日常の片隅をあたためてくれる。

百道の小さな店『菓子屋 糸』は、今日もそっと、あなたの心を包む準備をしている。

営業日やワークショップの情報は、Instagramで随時発信中。

- Instagram:@ito.wagashi