伝統に、燈す。 手漉き和紙に浮かぶ、歴史と、未来と——

福岡県の南部、豊かな自然と歴史が魅力的な町、八女市。

この八女市は、伝統工芸産業の集積地として歴史を紡ぎ、その総生産額においても九州最大規模を誇る。特に『八女手漉き和紙』は九州最古の歴史を持っており、通常の和紙よりも丈夫で、強度が高いといわれる。

この八女手漉き和紙を使用してつくられる、『八女提灯(やめちょうちん)』も約200年の歴史を持つ伝統工芸品だ。

そんな八女提灯の伝統を受け継ぎつつ、次世代のライフスタイルにも合わせた製品を次々に生み出す『有限会社シラキ工芸』。

この革新的な発想で地域文化を守り続ける会社で、提灯の火袋部分への手書絵付けを担当する増永葵(ますながあおい)さんに、お話を伺った。

有限会社シラキ工芸

昭和55年に盆提灯火袋製造業として創業されたシラキ工芸。その後、平成16年に有限会社を設立し、ちょうちん堂プロジェクトを立ち上げ、cocolan、ReJAPANといった現代的デザインの提灯ラインナップを発表。

現在は、守り継がれた伝統に、さらに新たな発想を吹き込む若手職人育成にも力を入れている。

現代的モダンなデザインは国内に留まらず海外からの人気も高く、国内のイベントにおいて、その職人の技を細部まで見ることが出来る。

今、特に人気なのがcocolanシリーズとのこと。お盆のみのイメージを覆すその現代的なデザインは、ゼロからアイデアを練って作られるそう。骨組みから火袋を貼り、手書きの絵付けを施して完成した作品は、生活にも馴染むインテリア性の高い提灯として高い人気を誇り、形も多様。ツリー形や日本の四季を表すデザインなど独特の趣があり、ついコレクションしたくなる工芸品だ。

未知の領域に立ち、続けるということ。

増永さんは、八女提灯の火袋担当における伝統工芸士。

【伝統工芸士とは、経済産業大臣によって与えられる国家資格である。

資格を得るためには修行12年を経た後に、筆記・実技・面接の試験を合格した者のみ、その称号が与えられる。】

「実は、絵や提灯が好きでこの世界に来た…という訳ではないんです」

増永さんからの意外な言葉。きっかけは、20代の頃に就職先を探しており、知人からの紹介でこの世界を知ったという。

「筆を握ったのも小学生以来です。イラストとか今でも書けないですよ。でも師匠に一から教えてもらって、気づけば12年経っていました。大変ではあったけど、辞めたいと思ったことは一度もありませんでした」

今や、教える立場にもある増永さんは若手の職人育成にも力を入れている。

「ちょうど今、工房で火袋を作っている子がいるんですけど、見に行きますか?」

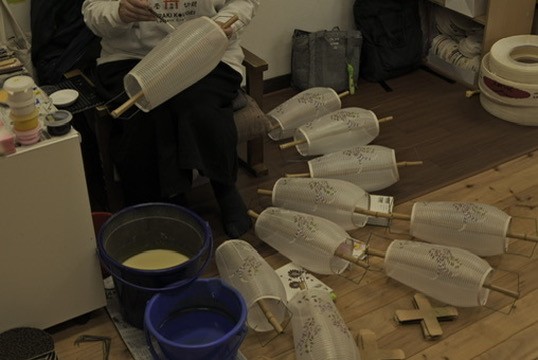

増永さんに案内された扉を開けると、cocolanを作っているところであり、提灯の骨組みに和紙を貼り付けている若い職人の姿があった。

「この骨組みも一から図面を引いて作っているんです。この和紙は八女の手漉き和紙を使っています。光が優しく広がる薄さでありながらコシがあるので提灯に最適なんです。材料も全て八女のもので出来ています」

増永さんはそう語り、次いで、若手の職人を紹介してくれた。

「彼女は去年から絵付けと火袋の貼り付けをしています。提灯づくりは基本的に分業なんです。なので絵付け師一人、火袋の貼り付け師一人でそれぞれが資格をとっていくんですが、この子は二つの作業をこなしています。このまま続けていくと二つの資格を手にすることが出来るんです」と、期待のこもる眼差しで教えてくれた。

そして、それに応えるように若手職人の彼女はこう語る。

「増永さんの教えはちょうどいいんです。あ、上からとかではないんですけど!(笑)なんていうかもし私が同じ立場だったらなんでも言ってしまう、と思うんですよね。すぐに口を出したりして。でも増永さんは出来るまで見守ってくれて、アドバイスも、自分の頭で考える余地をくれる。だからここまで出来るようになりました」

後進からの信頼も厚い増永さんにも、実は若手職人の指導に悩む時期があったそう。

「出来ること、出来ないことが人にはそれぞれあって。何に悩んでるのか、それも分からなくて。師匠に相談すると、『そのままでいいんだよ』って言われて。『自分なりの教えで大丈夫だから』と」

師匠の教えから増永さんに、そして若い芽に。脈々と受け継がれていくのは伝統だけではない。先人たちの教えと、深い愛情によって、200年前の技術が今も存在するのだ。

神は細部に宿る

続いて、メインで使う工房にも立ち寄らせていただいた。

「こちらが火袋に吹き絵をする、エアブラシを行う場所です。色も調整して、型に吹き付けるんです」

八女提灯の山水や草花など、グラデーションを表現する際に吹き絵をするという。技術が確立されたのは20〜30年前からで比較的新しい技法である。この技法で、より日本の四季が織りなす僅かな機微も感じ取れるようになる。現在シラキ工芸に在籍する吹き絵師は、わずかお一人とのこと。

「続いて絵付け工房です。ここでは速描と言って、同じ柄を一度にたくさん生産するんです。花びらを書くなら花びらを、枝なら枝をというようにそれぞれの担当と一緒に同時に作業します。これで大量生産にも対応できるようになるんです」

作業をする職人の傍には下書き用の提灯がある。

「これは、この世界に飛び込んだばかりの頃に私が練習していたものです。今より出来栄えは全然なので恥ずかしいんですが…でもこれを見ると、また頑張ろうというか、原点に立ち戻れます」

意外にも、こういった下書きの提灯は外国の方に大変人気だという。筆者自身も、この歴史が詰まった提灯にはとても価値があると感じている。

増永さんをはじめ、シラキ工芸の職人たちはこうした作業の他に、全国で開催されるイベントの出展にも対応する。

作る、魅せる、広める。こうして伝統を残して次世代に繋げているのだ。

「福岡では、6月にアクロス福岡の匠ギャラリーに出展するのでぜひ見にきてくだい」

近日出展するイベント情報など、ぜひ有限会社シラキ工芸のHPに立ち寄って欲しい。HPのデザインも秀逸で、歴史ある伝統工芸を現代に昇華させたイメージで見ていてワクワクする。また、商品ラインナップを見ることも出来るのでぜひ見ていただきたい。

また、「ちょうちん堂」という店舗も構えているので、実際の商品を手にとって見ることができる。一つひとつが手作りで、200年紡がれた結晶は、手に取る人の心に優しく灯を燈すだろう。

所在地:福岡県八女市緒玉198−1

ホームページ:https://chouchin.com/index.html

公式Instagram:@sirakikougei_

ちょうちん堂Instagram: @chouchindo_