『日本最後の秘境』 五家荘で自然と共に築く営み・民宿 山女魚荘

民宿 山女魚荘の黒木 智光さん・美穂さん

木々が芽吹き始めた4月、秘境「五家荘」に向けて、離合しづらい細道を延々と走らせていく。

五家荘(ごかのしょう)とは熊本県最高峰、国見岳の麓にある。かつて戦に敗れ、平家が逃れた五つの集落からなる隠れ里である。

この先に住んでいる方などいるのだろうかと不安になるほどに山深い道を進む中で、脇に咲く野の花を見つけるとどこか和やかな気持ちになる。

目的地である樅木(もみき)地区に入ると、吊り橋が見えた。ゆらゆらと橋の真ん中まで歩いて行くと目の前に新緑が広がる。

地元の杉や栗の木で作られ、現在は主に観光用として利用される吊り橋「かずら橋」だが、以前は生活のために使われていたのだそう。

渓谷で暮らす人々の日常を繋ぎ支えてきた吊り橋は、谷を挟み、今も深い緑に繊細なアーチを描く。

標高730m、山懐に抱かれた民宿

「民宿 山女魚荘(やまめそう)」に着くと、この宿のご主人である黒木 智光さんと奥さんの美穂さんが出迎えてくれた。

「ここまで来るのに、家も人もなく大変でしたでしょう。47年前くらいかな、この地域で一番最初に民宿を始めたんですよ」昔は林業が盛んで観光でやっていこうという感じではなかったそう。

「たまたま人吉で大工をしていた祖父が建てたのが大きな家だったから、一日がかりで来る役場の人や道を掘り進める作業員の方に部屋を貸すようになったんです」後に旅館業の許可を取って、自然の流れで民宿をやるようになったそうだ。

自然な流れで、自然と共に築く営み

部屋の窓から見える石楠花

山深いこの地区に嫁がれるのに勇気はいりませんでしたか?とつい訊ねてしまう。

「地元なんですよ。八代市内に就職はしたのだけど、すぐに嫁に来て、自然の流れでここでまた暮らすようになりました」

通された2階の部屋から見る石楠花は、自然体で美しい。高く凛と伸びる様子が窓から覗き、まるでおもてなししてくれているようだった。

身近にあるもので工夫する知恵

旅の疲れを癒すためにお風呂へ。山女魚荘には樹齢800年程の栂(つが)の丸太風呂がある。上益城郡山都町内大臣の原生林から切り出された貴重なもので、切り抜いた形が何とも素晴らしい。

これを本当に手作りされたのかとご主人にたずねた。

「国有林伐採の時期、親父が美里町のチップ工場で大きな栂の木があるのを見つけたんです。真ん中が抜けていたので風呂桶にするために買ってきたんですよ。あれを使おうと思う感覚がすごいと思うし、そもそも長持ちしないでしょ10年持てば良い方で・・・」

結果的に約8年ごとに新しく入れ替えて今日まで使い、残りはひとつだけになったそう。このような年輪の木はなかなか見つからないらしい。

栂の丸太の湯船につかるとお湯はやわらかく、川のせせらぎや野鳥の音色も心地よく聞こえてくる。

外では初代 智さん、光子さんが日が沈むまで蕗を剝いていた。

近所からお裾分けされた伐採の余り木は、料理用の薪に。

顔の見えるつながり

人吉や熊本市内から来る移動販売車。「来週はこれを持ってきてねと電話でお願いして持ってきてもらうんです。週に1度は街にも下りるけれど、忙しい紅葉時期は隣近所の人が下りるついでに食材を頼んで買ってきてもらうこともあるんですよ」

顔の見えるつながりがこの宿の食卓を作っている。

ここにはないから、ここにしかないもので

夕食には山の幸が並んだ。

「小腹が空いてもコンビニもないからたくさん食べてください」

採れたてのの山菜や、鹿や猪の肉はご主人の智光さんが自ら仕留めたものらしい。そして清流で養殖している山女魚。鹿の生ハムサラダの前菜から始まり、山女魚の刺身、山女魚のブツ切り酢味噌和え、イタドリの酢漬け、ぼたん鍋…。この日の季節の天ぷらは、またたびの芽、藤の花、原木椎茸。山里の息吹をお裾分けいただいく。

自然の厳しさから生まれる、食材への慈しみ

(上2枚)山女魚のご飯・岩茸の酢漬け (下2枚)山女魚の餅包み揚げ・鹿のローストビーフ

「これは岩茸(いわたけ)の酢漬けです。断崖絶壁をロープで登って採取するんです。生育が遅く手のひらサイズになるのに30年はかかるんですよ」

野生動物や野草は臭みや苦みがあるイメージだが、全くそれを感じさせない。捕ったら新鮮なうちに血抜きをするなど、手間暇をかけているのが分かる。

自然の恵みを生かす術は長い山里での暮らしで培われたものだろう。心から元気になり、感謝の気持ちでいっぱいなる。

近年、野生動物が増えて田畑を荒らしてしまうなどの被害が増えているが、その対策として食用とする取り組みも行われている。

「最初は大変でした。捕った後、山奥から出す時が大変です。だけど捕れたときは嬉しいですよ。安心して提供できる。自分で捕ってきたものだから責任も持てるんですよ」。

ちいさな地区での大きな存在

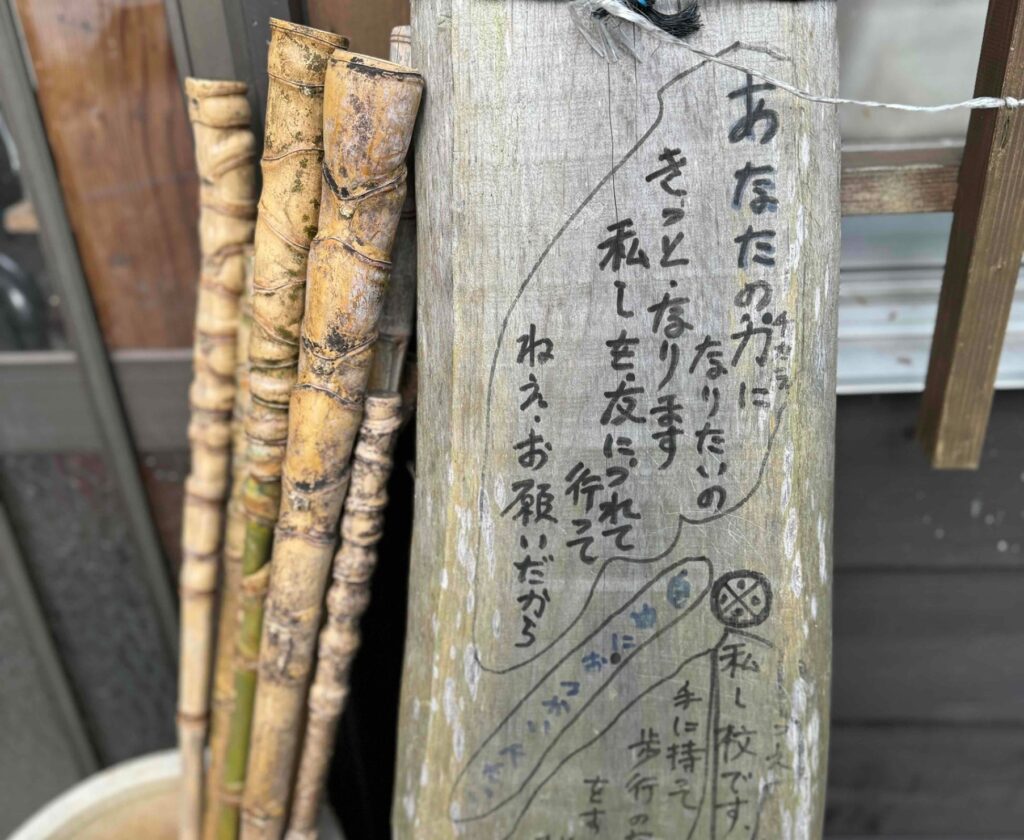

手作りの杖「自由にお使い下さい」と書かれていた。

ご主人は一度、東京でも仕事をしていた。

「やっぱり自分は、東京は合わなかったんでしょうね。お金があれば楽しいかもしれないけれど、人とのつながりを感じられなくて。でもここは伝統的な神事などを通して、人と人とがつながっています。

僕が東京に住んでいたからといって、東京がどう作用するかというと全然何もない。しかし僕がここに居るということは、この地域の一員となることであって…。

自分の存在価値が東京とは違うと感じたんですよ。この地区では一人一人が大きな存在感を持って暮らしているんです」。

樅木地区では人口減少が著しい。病院や銀行はなく、小学校は3人の子どもだけになった。その3人が卒業してしまうとしばらく通う子どもがいなくなる。

「これからどうなるのか…」悲しげに未来が語られた。

雪深い山里で生まれる、自然と人とのつながり

「猟は10月から3月がメインで、冬は山に入ると樹氷がとても綺麗なんです。そして、春になるといっぺんに山菜が芽吹きます」

自然と共に暮らし、訪れた人はそれをお裾分けしてもらえる。秘境であってもまた来ようと思えるのは、山女魚荘のみなさんをはじめこの地域で暮らす人々、そして今も変わらずに守られる豊かな自然があるからだろう。

街へ帰る時間になった。「私にとっても、ここに居るお二人の存在が大きくなりました。山女魚荘にまた来たいです」

そう思えたのは、ないものよりもたくさんの『大事なもの』があるから。

姿が見えなくなるまで、ご夫婦は優しい笑顔で見送ってくれた。

____________________

所在地:熊本県八代市泉町樅木106-2

ホームページ:山女魚荘

instagram : yamamesou

フェイスブック:季節折々の民宿の風景などを更新中!

この記事の執筆者

佐賀県武雄市出身♨️自然と人とのつながりや恵みを伝えることをライフワークにしています。