繋がりが私をつくる 【フードコミュニケーター 松本恵里さん】

『フードコミュニケーター』として、食にまつわる活動をしている松本恵里さん。

飲食店の店舗開発やマネジメント、メニューや商品開発、さらに出張シェフなど、活動内容は多岐にわたる。管理栄養士や調理師、野菜ソムリエや食生活アドバイザーなど、食に関するさまざまな資格も保有。

活動範囲は福岡にとどまらず、各地を飛び回りときには海外へも。

培ってきた知識と経験の豊富さ、何よりそのパワフルな仕事ぶりに感心するばかりだ。

「自分に自信がないので・・・」

恵里さんからこんな言葉が出たことに驚いた。

「人見知りだし、そもそも福岡から外に出るという発想がなかった」

「自分のことがよくわからなくて、人から言われてハッとすることが多い」

つぎつぎと飛び出す思いもよらぬエピソードに、ますます興味がわいた。

言葉と行動の矛盾に、不思議と惹きつけられていく。

恵里さんが見つめる仕事と生き方。そして自分自身について話を伺った。

『自分ってなんだろう?』

ふと立ち止まってぐるぐると悩むとき。

気持ちが少し軽くなるようなヒントが見つかるかもしれません。

思いやりが人を繋いでいく

震災から5年後の宮城。もとは一帯がいちごの産地で、ビニルハウスが連なっていた

筆者が恵里さんと出会ったのは2018年。

今泉にあるダイニングバー『アフターザレイン』で開催されたイベント、『東北の酒と肴』に参加したときだ。

東日本大震災の復興イベントとして企画された会であったが、まず『第84回』という数字に驚いた。

東北から遠く離れた福岡で、震災発生時の2011年からずっと継続してきたということを知り、福島県出身の私は胸が熱くなったのを思い出す。

福岡では滅多にお目にかかれないであろう東北の珍しい日本酒と、現地の食材や郷土料理を取り入れたその日限りの「肴」を、存分に堪能させてもらった。

満席の店内は、賑やかでありつつもしっぽりともできる不思議な空間。

食・人・場所、すべてをひっくるめて『今日ここに来れてよかった』と心から思えた。

恵里さんは、企画からメニュー考案・仕入れなど、イベントに関わるすべての業務を担っていた。そして当日は、料理やお酒もつくれば接客もする。

きびきびと動き回り、あちこちに顔を出し笑顔で仕事をする姿が印象的だった恵里さんに、当時のことを振り返ってもらった。

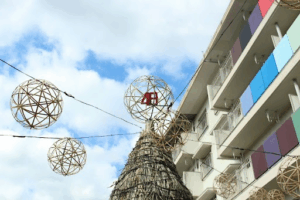

メニュー表は毎回手書き。あたたかみが伝わってくる

「震災がおきて、当時の店長が『店としてできることはないか』と投げかけたのがきっかけでした。被災地のものを消費して継続的にやっていくことを軸に、『とにかく今できることをしよう』と手探りで始めました。東北のお酒や地域食材を使った料理を提供して、お客さんと一緒に『思いをはせる時間』をもてればいいなという気持ちでしたね」

こうしてスタートした『東北の酒と肴』は、回を重ねるごとに認知度もどんどん上がり、毎回予約で満席になるほどの人気イベントになっていった。

恵里さんが店長を任されるようになってからも、当初の思いを引き継ぎ続けていった。そして、成果もついてきた。順風満帆のように感じるが、恵里さんの中にはある思いがめばえ始めていたという。

震災発生、そして会を始めてから5年目になる2016年のことだった。

「ありがたいことにイベントは毎回大盛況。“このイベントの”常連さんもついて、私たちが集客しなくてもお客さんが来てくれるようになっていました。すごくうれしいことなんですが、私もスタッフも、イベントへの思い入れがなくなってきているように感じて。ルーティーン化してしまっていて、『このまま続けていく意義はあるのだろうか?』と疑問がわいたんです」

素直な気持ちを社長に相談すると、「現地に行ってみたら?」と思いもよらぬ言葉が返ってきた。

偶然にも現地の方とご縁が繋がり、あれよあれよと旅の日どりが決まったのであった。

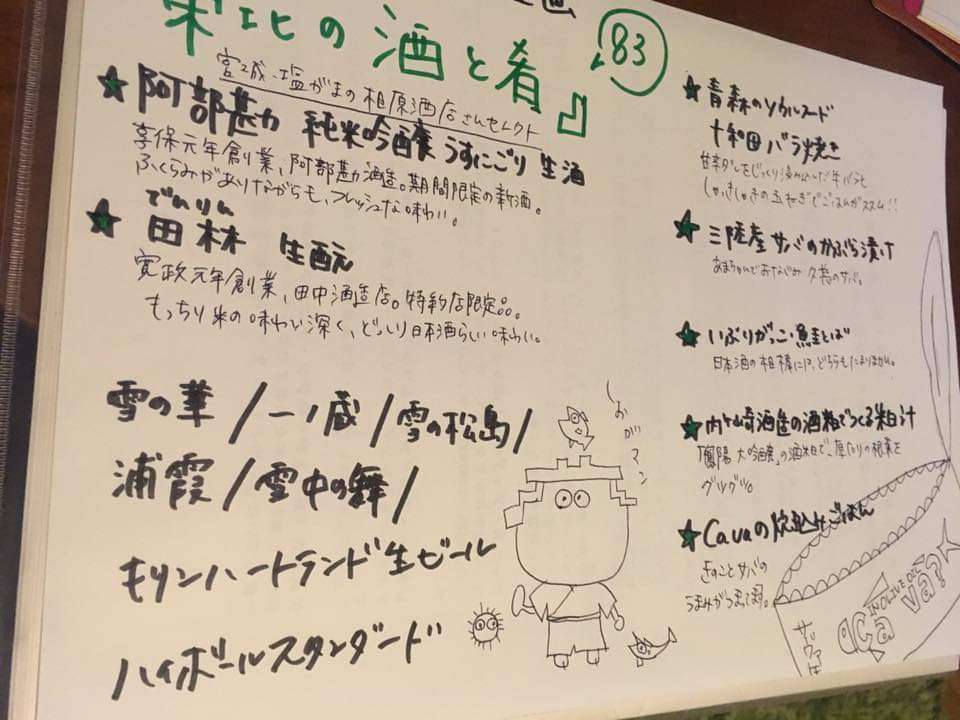

復旧した「三鉄」に乗り岩手の「田老駅」へ。応援メッセージが書き込まれたノートに現地のリアルを感じた

震災から5年たった被災地に初めて降り立った恵里さん。

目の当たりにした景色は、言葉にしがたいものだった。

現地の人と触れ合い、現状や思いを知れば知るほど、「力になりたい」という気持ちがわいてきたという。

「福岡から来たというだけですごく驚かれて、すごくあたたかく迎え入れてもらいました。しかも『そんな遠いところでそんなイベントを続けているなんて・・・ありがとう』と言われて、ハッとしました。イベントを止めようとしていたこと、5年たったからもう大丈夫なんじゃないかって思ってしまっていた自分に、罪悪感がわきました。

現地の方たちはまだまだ大変なこともたくさんあるのに、かえって私の方が励まされてしまって。この貴重な経験のおかげで、イベントに対する意識がガラッと変わりましたね。今度はこれを伝えることが自分の役割だなと感じました」

旅から戻り、この経験をどう伝えるか、どうすれば伝わるかを考えた。

スタッフともみんなで意見を出し合いながら、『想いを届ける』ことを形にしていった。

そして迎えた『第62回 東北の酒と肴』。

当日は、現地に行かなければ知り得なかった現状や、肌で感じた現地の人たちの思いを、スクリーンに映してお客さんと共有した。

繋がりができた酒屋さんから、県内流通しかしていないお酒をこの日のために特別に卸してもらったり、行き場に困っていた食材をメニューに取り入れたりと、『現地との繋がり』がより色濃く感じられるような工夫をした。

お客さんともいろいろな深い話ができた。

東北へボランティアに行った方や、親族が被災された方とも話をし、一緒に思いをはせた。

こうして内容もスタッフの熱量もグレードアップした『東北の酒と肴』は、それ以降も約8年間のべ100回を超えるまで続いたのだった。

その間、熊本地震などの支援イベントも同時に開催している。

福島の「橘内酒店」は、県内限定酒も多く取扱う店主のこだわりが光る酒屋。アポなしで訪れ協力ルート開拓に至った

「私たちができることはきっかけづくり。地域のお酒や食材を通して、まずその地域のことを知ってもらう。それが現地に足を運んでもらうきっかけになればいいなと思っています。人が集まってそこで消費活動がされれば『リアルな賑わい』が生まれるし、地域がより元気になっていくんじゃないかな」

店と客、そして地域。

一方通行ではない思いが、確かな繋がりを育んでいったに違いない。

『繋がり』や『想いを届ける』ことは、その後の恵里さんの活動においても大切な軸となっていくのであった。

『おいしい』は笑顔をつくる

那珂川市「坂井農園」のアスパラとのコラボメニューを考案

恵里さんは現在、『フードコミュニケーター』として個人で活動をしている。

活動内容は多岐にわたるが、どの仕事にも共通しているのは『食を通して人とコミュニケーションをとっていく』ということ。

フードコミュニケーターという肩書きは、人や地域との繋がりを大切にしている恵里さんにぴったりだ。

活動におけるモットーややりがい、自分らしさなどについて詳しく聞いてみた。

「活動のモットーは、『おいしいは笑顔をつくる』。飲食店のマネジメントでは、『スタッフ・お客様目線のファンづくり』や、『生産者の想いを届ける』ことに重きを置いています。料理教室の講師やシェフとしても、身近な旬の食材で手軽に「おいしい!」を発見してもらえるような提案をしています」

「『おいしい』は味だけではなくて、食を取り巻く環境すべてでつくられるものだと思っています。料理はあくまでアイテムの一つに過ぎません。たとえば居心地のいい空間や人との会話も、おいしいを作る大切な材料。でも結局は『人』に行きつくんですよね。料理をするのも場をつくるのも、ぜんぶ人。なので何をするにもやっぱりコミュニケーションが第一です」

間借り店舗「おむすびリパブリック」の商品開発・マネジメント指導を担当。土鍋炊きのふっくらごはんが魅力。※現在は間借り営業を終了しています

得意なことは、「縁の下の力持ち」。

「自分がこういうことをしたい、というよりも、相手の希望を実現するお手伝いがしたいんです。相手の要望を引き出したり、いろいろな角度から提案をしたりして、一緒に伴走する感じです。素材・料理・空間・人・・・。主役はその時々で変わりますが、自分はあくまでも裏方に徹するようにしています」

恵里さんが食に関するさまざまな資格を取得しているのも、場所や内容にとらわれず数多くの仕事に挑戦してきたのも、自身の「引き出し」をひとつでも多く増やすため。

引き出しには、「相手の要望に応えるためのアイテム」がつまっている。

「自分の持ち味は、スピード感と柔軟性かもしれません。相手に求められている自分の役割を瞬時に見極めて、即動く。『今ここに自分は必要ないな』と感じたら、その場からすぐ立ち去りますから(笑)」

「とある仕事で料理をつくったときに、食べた方から『素材をリスペクトした料理ですね』と言われたことがあって、素直にうれしかったですね。自分らしい料理みたいなものを、あまり自覚していなかったので。食べる人の笑顔を想像して素材と向き合うことは、やっぱり楽しいですね」

恵里さんは『仕事人』なのだと思う。

好奇心旺盛で学びを止めない。無理難題をも楽しんでいるように見える。

一方で、悩みや葛藤もある。

「自分の値段って、難しいですね。フリーで活動し始めて、その悩みに直面することが多いと感じます。なにせ自分に自信がないので・・・。

こんなにバリバリ仕事してるのに!?とよく言われるんですが、価値観って人それぞれだし、自分がどう判断されるかはその人次第だと思っているので・・・難しいです。だからこそ必要とされることがうれしいし、なにがなんでもそれに応えたいと思うんでしょうね」

葛藤があるからこそ、喜びや幸せが色濃く映るのだろう。

「料理や食はやっぱりおもしろい。食べた人の反応がすぐに分かるし、目の前で笑顔になってもらえたらすごく達成感がある。もちろん逆もしかりです。厳しい言葉も自分の糧にして、これからもいろいろな人といろいろな場所で仕事ができたらいいなと思っています」

恵里さんのエンジンはまだまだ止まることがなさそうだ。

人が好きだから人に恵まれる

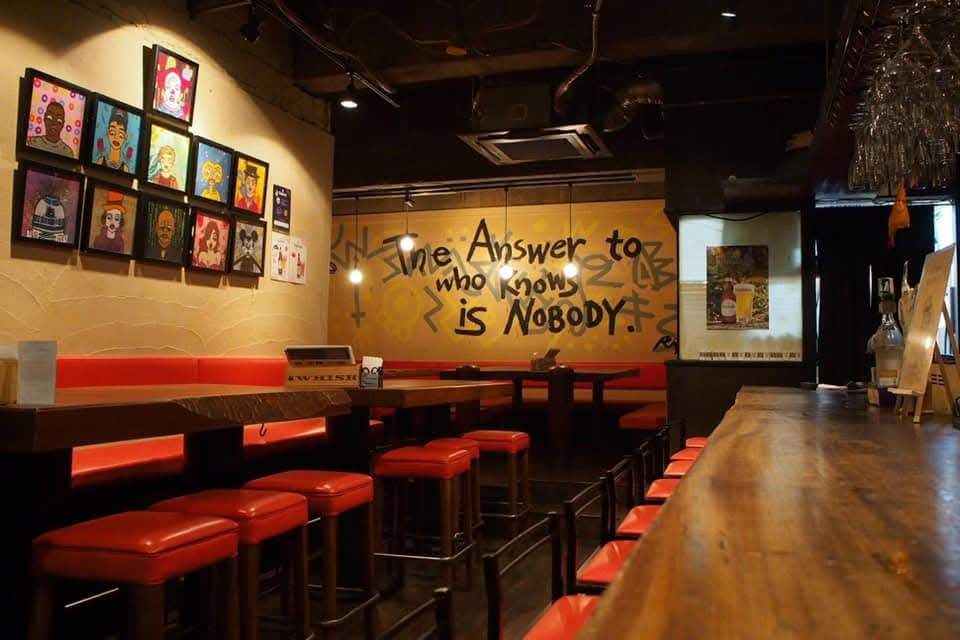

アートに囲まれたアフターザレインの店内

恵里さんが食に興味を持ち始めたきっかけは、幼少期にさかのぼる。

「幼いころによく母と一緒にお菓子を作ったり、ご近所さんが集まる場で料理を振る舞ったりしていたんです。料理をすることはもちろん、食べた人が「おいしい!」と笑顔になるのを見るのが好きでしたね」

料理をつくる楽しさ、人に喜ばれるうれしさに惹かれていった恵里さん。

将来は料理人になって、いろいろなジャンルのお店で経験を積んだのちに自分のお店を持ちたいと思い始めた。

「調理師免許がとれる専門学校に行きたかったんですが、いろいろあって(笑)大学の道へ進みました。同じ食の分野ということで、管理栄養士を志す栄養科へ。なので管理栄養士になりたかったわけではなかったし、在学中も同じで・・・。やっぱり『料理を作って人に喜んでもらいたい』という気持ちは変わりませんでした」

「でも、やるからには結果を出したい性格なので。学業も飲食店でのアルバイトも、どちらもしっかりやり切りましたよ(笑)」

当初のビジョン通りに食の道を歩み始めた恵里さんだったが、社会人生活の幕開けはなかなかハードなものだった。

「訳あって就職先を半年で退社、友人と間借りで始めた定食屋も長くは続かず・・・。仕事を探さなくてはと焦っていたときに、知人から『アフターザレイン』を紹介してもらったんです」

先にも触れた、今泉のダイニングバー『アフターザレイン』。今年で創業45周年を迎えた老舗である。

アルバイトから店長まで約10年間勤め上げたその場所は、恵里さんを語るうえで無くてはならない、かけがえのない場所だ。

多くの人と出会い繋がりが生まれ、さまざまな経験を通して人間性が高められた場所だったと振り返る。

しかし、働き始めた当初の話は意外なものだった。

「アルバイトで入ったころは、ただのロボットでしたね。言われたことをやるだけ。人見知りだし、お客さんとの会話の糸口が分からなくて接客が苦手だったので、できるだけ表に出ないようにしていました」

筆者がカウンター越しに見ていた恵里さんの印象とはまるで違っていて驚いた。自身の苦手意識とどのように向き合っていったのだろうか。

「とにかく会話の糸口やきっかけを増やそうと思い、読書を始めました。読書は苦手でしたが、話題のものや映像化されたものなどを中心にとにかく読みましたね。

あとは、お客さんからたくさん勉強させてもらいました。お酒に詳しいお客さんから教えてもらった話を、別のお客さんにそのままお伝えしたりして。『私が知っている知識だけを話す必要はないんだ』と気づいたし、いろいろな会話のパターンを学んでいきましたね」

苦手と感じているからこそ見えてくることもあった。

「会話と同じくらい、『話さないコミュニケーション』も意識していました。グラスを下げたり灰皿を交換したり・・・そんな些細な気遣いも大切なコミュニケーションのひとつだと感じていて。あと、人見知りがゆえに、『相手の気持ちを察する』みたいなことが案外得意だったことに気づきましたね(笑)」

苦手だから克服したい、変わりたい・・・。そう思うのは自然なこと。でも実は、苦手なことの裏には『得意なこと』が隠れているのかもしれない。

そしてそれは自分でも気がつかないくらい、『自然にやっていること』だったりする。

自分とほかのスタッフとを比べて、劣等感を抱いていたこともあるそうだ。

のちの恵里さんにとって転機となる、こんな印象的な出来事があった。

「スタッフの常連さんが来られたとき、その子がお休みだったので代わりに私が接客をしたんです。『こんな無個性な私ですみません』とあいさつしたら、『ん?何を言ってるの?』と。『あなたは自分で思っているより無個性なんかじゃないよ』と言われて、頭の中が『!?』でいっぱいになりました。

その言葉をすぐには受け入れられなくて、まわりの人に聞きまくって(笑)ようやく『そうなんだ』と思えるようになったのは、つい最近のことです」

自分の知らない一面に気づかせてくれる、ヒントをくれる存在が、恵里さんのまわりにはたくさんいる。自分のことをちゃんと見ていてくれる人がいるということは、実はすごく幸せなことなのではないか。

店長時代の恵里さん

店長を任されるようになってからは、スタッフとのコミュニケーションを何よりも大切にした。

「店長になったばかりの頃は、『人は思い通りに動かせる』と思っていたし、『自分が育てなきゃ』みたいに思っていたけど、まったく違った。背中を見せるじゃないけど、きちんとコミュニケーションをとって、自分がそういう姿を見せていれば、勝手に育っていくんだなと実感しました」

「お店は一つのチーム。居心地のいい職場やなんでも話せる関係性をつくるために、とにかく会話を大事にしました。とくに仕事以外の雑談をたくさんすることを心がけていましたね」

葛藤や苦悩を味わうこともあったが、「人に恵まれていたから続けてこれた」。お店を離れた今でも、お客さんやスタッフとの繋がりがある。

それはきっと、恵里さんが『人が好き』で『人と真摯に向き合ってきた』証だろう。

いつだって『笑顔』が答え

パワフルに活動を続けている恵里さんに、将来の展望を聞いてみた。

「将来の目標・・・やりたいこと・・・・・・特に無いかなあ(笑)」

思わず拍子抜けしてしまったが、それもそのはず。

人との縁を大切に、「おもしろそう」と思う道を選んできたら、やりたいことは自然と叶ってきた。今やっていることに実直に、自分のできることとひたむきに向き合い続ける。

『仕事に愛される』とは、きっとこういうことなのだろうと思う。

「以前も、人生の目標を問われて考え込んでしまったことがあった。『では、自分が死ぬときに神からどんな称号を得たい?』と噛みくだいて話してもらったときに、ふっと頭に浮かんだのが『ひとりでも多くの人を笑顔にできたこと』でした」

『人を笑顔にしたい』。

恵里さんのゴールは、最初からずっと変わらない。

そしてやはり、根っからの「人好き」なのだ。

人が好きで、人の笑顔が好き。

恵里さんの笑顔が素敵なのも納得だ。

「最近やっと少しずつ自分の個性を受け入れられるようになってきました。『自分は結構変な奴なんだ』って思えたら、気持ちがだいぶ軽くなりました(笑)

『変な奴と思われているから大丈夫』とポジティブに捉えたら、仕事の面でもいろいろな抵抗が少なくなったように感じます」

自分ってよくわからない。だからこそ人生はおもしろい。

人との出会いや新しい環境が、知らない自分を教えてくれる。

恵里さんがつくり出す「おいしい」は、この先もたくさんの人の笑顔を繋いでいくにちがいない。

この記事の執筆者

福島県会津若松市出身。「モノ ・ コト ・ ヒト」を伝えて繋げるライター。