日本のルリユールが教える製本教室『1F右』

ルリユール=本を綴じる職人

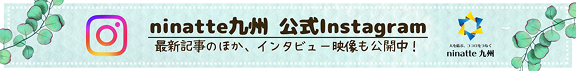

鮮やかな色の革の表紙に、本をぴったりと包むカバー、縁には金色のライン。

実はこのライン、5ミリほどの短い線を正確につなげて一本の長い線を作っている。ずれることなく何度も同じ場所に版を押すことができる職人の技だ。

今回お話を聞いたのは世界で活躍する工芸製本家であり、福岡で製本教室『1F右』を営まれているヒラヤマトモコさんだ。製本の本場フランスで手製本の技術を学んだ彼女は、全部で60を超える製本の工程をすべて手作業で行っている。

「”手作り”に価値があると思っているわけではないです。用途によっては機械で作ったもののほうが適していることもあります。ただ、その人のその1冊にこだわりをもつことが手じゃないとできないから、そこが手製本の面白いところだと思います」

そう話してくれたヒラヤマさんに、これまでのことや現在の製本教室のことを聞いていく。

振り返れば道になっていた

フランスで製本を学び福岡に拠点をもつ彼女だが、最初から製本家になりたいと思っていたわけではない。本そのものが好きだった彼女は10年ほど司書の仕事をしていたそうだ。司書として働く中で、”何かを修理する仕事への憧れ”と”本が好き”というふたつが結びついて製本に興味を持ち、学び始めたという。

フランスに渡ることもあらかじめ決めていたわけではない。製本を学び、実際に制作するなかで、”福岡に製本教室を作ろう”と決めたことが先だった。

「製本教室をするなら、私が分からないことがあるのに人に教えるのは違うなと思って。『じゃあ先にフランスに行くか』っていう感じで決めました」とヒラヤマさんは笑顔で話してくれた。

今は製本教室の先生兼工芸製本家として活動する彼女だが、最初からここを目標に一直線に歩いてきたわけではない。その時々の感じたこと、やってみたいことを選んで、一歩一歩進んだ結果、今の仕事のスタイルに辿り着いているように感じた。

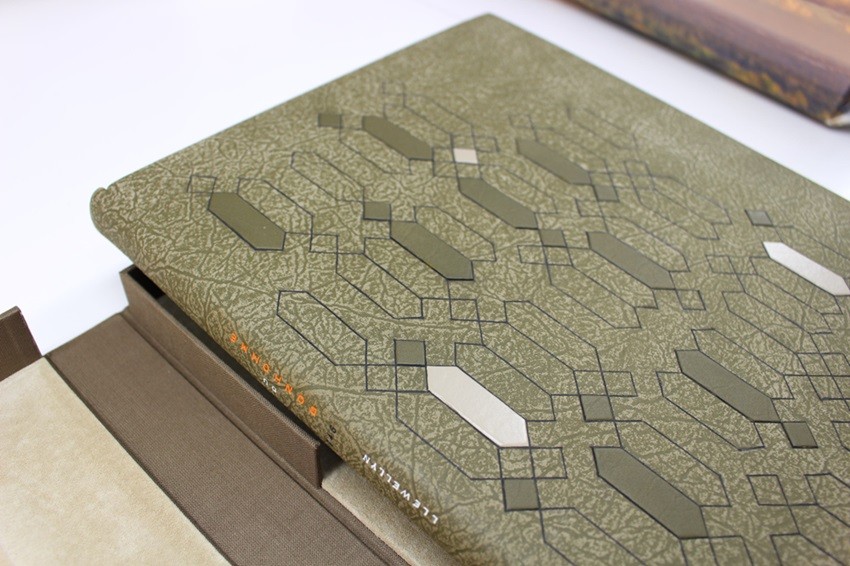

"本の中身 昔のヨーロッパは本の中身だけ買って製本家に装丁を依頼していた

密度の濃い フランスで学んだ日々

フランスに渡るという大きな選択を迷いなく決めた彼女でも、製本学校初日は『なんで来ちゃったんだろう』と思うほど大きなショックを受けたそうだ。

日本でフランス語を学んで渡ったものの、製本に関する専門用語は初めて聞くものばかり。

宿題も出るが、そのために必要な道具が家に無いなんて状況もあったとか。

「フランスに渡って最初の2~3ヵ月は色々なことがままならない状況で、毎日必死でした(笑)でも製本を学びに来てるから、もうやるしかないんですよ」

分からない言葉を周りの学生に聞いたり、道具を貸してもらったり、忙しく製本に向き合い続けたある日の帰り道、ふと「あれ、今楽しい」と感じた瞬間が来たという。

2年と決めていたが実際は3年半フランスで製本を学んだ後、仲間に惜しまれながら日本に帰国したヒラヤマさん。帰国するときに仲間がくれた『T.HIRAYAMA』の名前版は今もずっと使い続けている思い出の品だ。

"『T.HIRAYAMA』の名前版 工芸製本の作品に名前を入れるときに使う

とっておきの1冊が作れる場所『1F右』

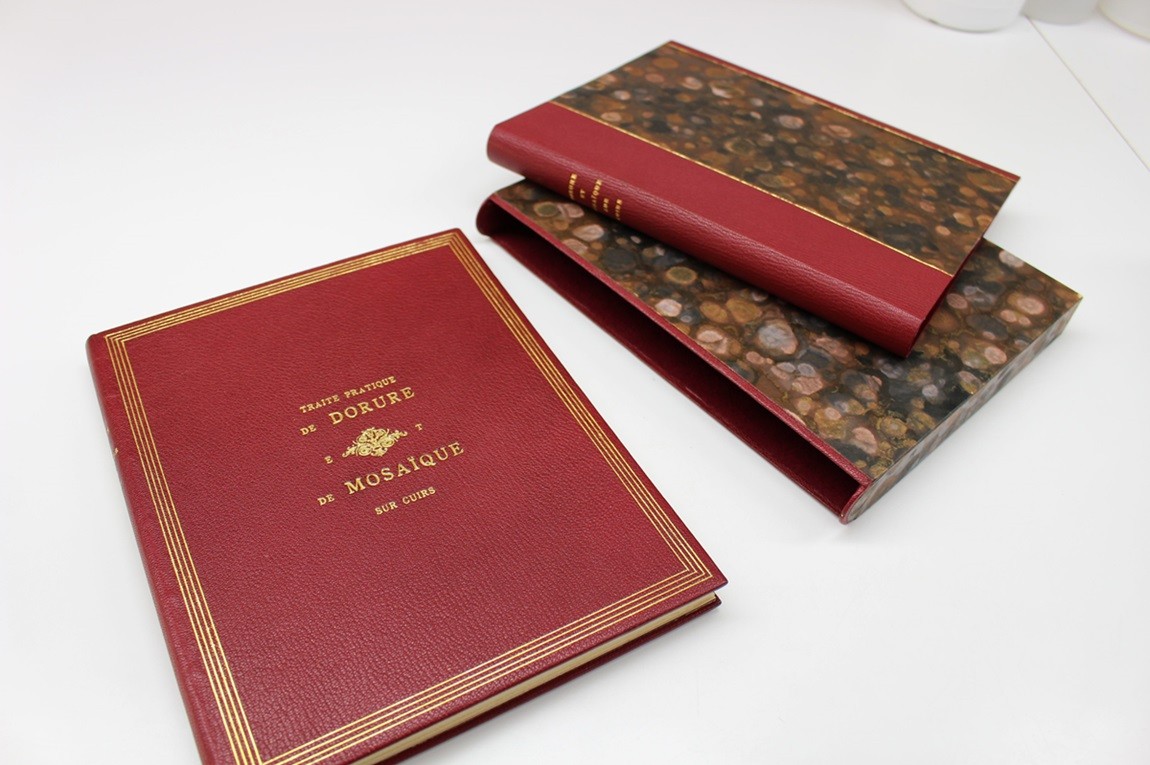

ヒラヤマさんの製本教室『1F右』にはフランスから運んだ製本道具がずらりと並び、日本中から色んな人が訪れる。おばあちゃんのレシピの紙を本にまとめたい。子供の絵を1冊にまとめたい。自分のZINEを作りたい。作りたい本はないけど製本に興味があるなど、非常に多様だ。

そのひとりひとりの“こんな1冊を作りたい”をできるだけ叶えるために、彼女はフランスと日本の製本技術を柔軟に組み合わせて教えている。

「フランスの技術、日本の技術、両方の武器を持ってるなら、そのふたつを使って自分が好きな1冊が作れたほうがいいじゃないですか。『ここならなんでもやらせてくれる』そういう場所にしたいんです」

今『1F右』では受注制作、修理の依頼だけでなく、自分のペースで進められるレッスンも行っている。とっておきの1冊を作ってみたい方、手製本に興味のある方は、一度見学しにヒラヤマさんのもとを訪れてみてはどうだろうか。

----------------------------------------------------------------------------------------------

所在地:福岡県福岡市南区大楠3-16-3

この記事の執筆者

製本教室の先生兼工芸製本家