とっておきの私を生きる『NPO法人福岡てらこやあそび理事長 新里美帆さん』

玄関を開けると、「ただいま」と言いたくなるような空気が流れている。

広い和室に差し込む光、見守るようにそっと佇む庭の古木。

どこか懐かしさを感じる空間に、『てらこや』があります。

てらこやは、「時代と人に合わせた教育」を理念に、子どもたちを見守る場所だ。

フリースクールと言えば分かりやすいが、その中身はとても個性的。

「てらこやという名前で、学校なのか何なのか分からない場所をつくりたかった」と話すのは、『NPO法人福岡てらこやあそび』の理事長をつとめる新里美帆さん。(以下、美帆さん)

てらこやの中身や誕生のきっかけ、美帆さんの思いやこれまでの歩みについて話を聞いた。

「あなたに合わせるよ」

てらこやと一般的なフリースクールとの大きな違いは、てらこやが「感覚特性」に着目した教育を行っていることだ。

美帆さんが捉える感覚特性とは、「感受機能の先天的性質」のこと。

てらこやでは、個人の感覚特性に合った環境づくりと、「手を出さずに見守る」ことを基本にしている。

「てらこやがやっているのは『ハビリテーション』。自分の特性と上手に付き合っていこうね、ということ。それには環境づくりが大事で、その子の特性に合っていることはもちろん、何をするかを自分で選びやすいようにしています。てらこやという場は用意するけど、どんな風に使うかはあなたに任せるよ、というスタンスです」

「学校や社会では、どうしても縛りがあったり不自由に感じてしまったりすることがありますが、本来個人は自由なはず。自由とは、『自分由来=自分を知る』こと。だから、自分を知って、自分の能力を自分で評価する癖をつけることを、てらこやで教えています」

ヨガ講師でもある美帆さんが、もとはヨガ教室としてスタートしたこの場所。

「最初は『ヨギニママのアトリエ』という名前で、お母さん向けのヨガ教室をやっていました。やりながら何となく『子どもも何かできたほうがいいな』と感じて。子ども向けの習い事なんかを導入し始めて、屋号も『ヨギニ ヨガと子ども未来教室』に変えたんですよね」

さまざまな取り組みを始めて、たくさんの親子がこの場所にやってくるようになった。

筆者もそのひとり。

それぞれがそれぞれの「得意」や「やりたい」を持ち寄り、共有する場でもあったヨギニ。

まるでそこは「みんなの家」で、集う人たちは「大家族」のようだった。

そんな場所でてらこやを始めたきっかけは、訪れる親子からの需要とひっ迫感の強さを感じたから。

「いろいろな親子に出会う中で、『この子は育て間違うと大変になりそうだな』と感じることが増えたんですね。そのお母さんたちの、疲労感とか悲愴感みたいなものに危機感を抱いて。ちょうどコロナが始まったくらいの頃だったのもあって、『これ今本気でやらないとヤバいかも』と直感したんです」

美帆さんは、「大変になりそうな子」には感覚特性があることを知っていた。

それは、美帆さん自身が経験してきたことであり、出会った子どもたちから学んだことでもある。

「私が経験してきたことを、知識を、方法を、今残さなきゃ、と思って。これができるのは私ぐらいなんじゃないかって、そのぐらいの使命感というか、奮い立つものがありましたね」

こうしててらこやは始まった。

当初は美帆さんひとりで、ヨガやカウンセリングなどを織り交ぜて「あなたに合わせるよ」の場所をつくっていった。

試行錯誤しながら、人脈を広げながら、家庭・学校・医療と多方面から包括的に子どもたちをサポートする体制が、着々と固まっていった。

「感覚特性とかあれこれ言っても、最初は当然みんな半信半疑。だからまずは、実際に子どもたちが元気になって、それが続いていくという良い変化を見て感じてもらおうと思った。いつだって子どもたちが答えを持っていますから。その変化が見え始めて、周りにじわじわ伝わって、興味を持って話を聞きに来てくれる人たちが増えてきた感じですね」

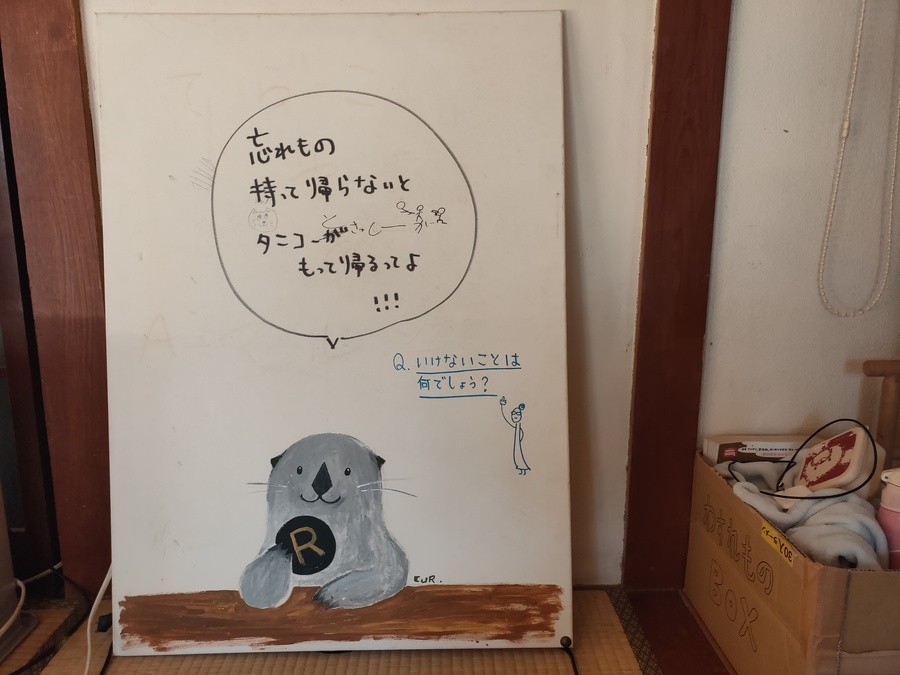

てらこやには『見守りさん』という役割のスタッフがいる。

てらこやに欠かせない存在である彼らのことを一言でいうならば、「あなたにちょうどいい人」だ。

相手が塞ぎこんでいるときや調子が良くないときに、ちょうどいい距離・態度で「見守る」のだという。

専門用語では「非言語的コミュニケーション」とも表される。

「手や口を出すのは簡単で、見守るって実はとても難しいんです。それにただ見ているわけではなくて、相手の脳を見ている。認知心理学をベースにしたガイドラインに沿って、脳が今どんな状態にあるかを観察して、それに合った行動をしているんですね。言葉よりも態度の方が伝わりやすいので、それも意識してもらいながら。

そうやっていくと、子どもたちは自分の状態を自分で見れるようになっていく。良いときと悪いときを行ったり来たりするけど、休みながら自分のペースでやればいいんだって、分かるようになるんです」

見守りさんという名前も、美帆さんのある意図から生まれた。

「見守りさんって、立場としては『先生』のようなもの。けど、ここへ来る子どもたちにとっては、先生という存在、ましてやその言葉自体が重いような気がしたんです。だからあえて『見守りさん』という新しい名前を作って、意識的に使うようにしました。そうすると、子どもたちの中に新しい概念がつくられていく・・・言葉ってすごいですよね」

てらこやは、発足から今年(2025年)で5年目になる。

「子どもたちも親も、私たち運営も、本当に笑顔が増えたなって、しみじみ思います。小さいステップの積み重ねで、地域への浸透や波及効果も感じているし。誰も敵じゃない、学校も、先生も。いろいろな立場の人たちと一緒にやっていくための『ちょうどいい方法』を、これからも模索していきます」

てらこやと並行して、美帆さんが講師を務める『ココロバ』についても触れていきたい。

ココロバは、「こころを大切にする言葉遣い(=心葉)で、コミュニケーションする場(=心場)」という意味を込めて、美帆さんが生みだした言葉だ。

ココロバで学べるのは、繊細な人向けの「セルフガードとコミュニケーションスキル」。

ヨガと座学を併用し、感覚と知識の両方からアプローチできるしくみになっていて、ヨガでは、「手の抜き方・委ね方」を感覚的に体得するための「緩めるヨガ」を。

座学では、心のしくみやセルフケアの言葉、心が伝わるコミュニケーションなどについて学ぶ。

「てらこやに来る子どもたちのケアは長期戦です。だからこそ、家庭で親子ができる方法を、まずはお母さんに伝えたい。てらこやのような特定の場所が無くても、子どもをケアできる方法・技術は、お守りのように寄り添ってくれて、きっと親子を救ってくれます」

「私の中で、ココロバは『入院のような生活を家の中で楽しくやる』という感覚。自分で心を整えること・心を伝える言葉を上手に使うことができたら、自分と戦っていたのが『調和』に変わる。手離すこと・見守ることができるようになれば、家庭がてらこやのように『安心できる場所』になる」

「てらこやでも行っていることですが、心はまず『守る』のが先。それができて元気になってきてから、次に『育てる』。心の守り方と育て方はベクトルが真逆なんですよね。そういうことをきちんと知っていくと、お母さんたちは安心できるし、子育てに自信が持てますよね」

ココロバには、もうひとつ大きなテーマがある。それは、日本語の素晴らしさを伝えることだ。

「ココロバという名前にこだわったのも、日本語に敬意をもって和の言葉を使いたかったから。ココロバで教える技術は、日本語で思考する日本に住む人向けのツールなので、尚更でした」

心があたたかくなる言葉を知っていれば、自分で自分を癒せる。その言葉で対話ができたら、きっとやさしい世界で生きていける。

「てらこやもココロバも、一番最初に始めたヨガ教室も、やっていることはずっと同じで、『あなたに合わせるよ』ということ。それが一番良いということを、子どもたちが見せてくれています」

形は変われど、この場所はずっと「みんなの家」のまま。

この家のほっとする空気感は、集う人たちのやさしいココロでできているに違いない。

一回死ぬという生き方

ヨガ教室やてらこやをする中で、根っこにはいつも「私みたいになってほしくない」という思いがあるという美帆さん。

これまでどのような歩みを経てきたのだろうか。

「赤ちゃんの頃から、よく泣く・寝ない・病気がちで、いわゆる『手がかかる子』だったようで。生まれながらに感受性(感覚特性)が強かったんですよね。親はもちろんそんなことは知らなかったので、本来すべきことと逆の育て方をしたんですね。私自身も、強すぎる感受性をうまく収めるために、学校生活や仕事を過剰に頑張っていました。そんな生活を続けていたら、ある日仕事中に倒れてしまったんです」

美帆さんの心身は悲鳴をあげていた。

強制ストップがかかり立ち止まらざるをえなくなったとき、導かれるように出会ったのが「ヨガ」だった。

「当時の私に、ヨガはものすごくフィットした。インテグラルヨーガの中でも『隠ヨガ』という種類のヨガなのですが、リラクゼーション効果がてきめんで、心身がどんどん回復していったんです。

死体のポーズをして『手放し委ねる』という言葉があるのですが、それがすごく心に響きましたね。『この重荷を手放していいんだ〜』って、どこか解放されたような気持ちになって嬉しくて」

「ヨガは裏切らない」と確信した美帆さん。

ヨガは美帆さんに『生きる力』をもたらしてくれたのだ。

しかしその後、妊娠・出産・育児を経験する中で、新たな病が発症してしまう。

医師から告げられた病名は『線維筋痛症候群』。

線維筋痛症候群は、原因不明で未だに治療法が確立されていない、難治性の病と言われている。

思うように動かせず、激痛が走る身体。

出口の見えない深い暗闇の中で、もがき苦しむ日々が始まった。

「思えば、物心ついたときから、何かあるとお腹が痛くなったり寝込んだりしていました。発症して病名がつくずっと前から、体はサインを出していたんですよね。そのサインも、心の声も、私はずっと無視し続けていたんだなって、体が動かなくなってやっと気づきました」

「わが子はものすごく可愛いのに、育児が苦しかった。『私がこの子を育てたい』と思っていたし、ひとりで抱え込んでどんどん苦しくなっていった末の発症。あの時、『こんな苦しみ、ほかのお母さんには味わってほしくないな』と思ったんですよね」

当時は埼玉県に住んでいた美帆さんだが、治療に専念するため福岡の実家に引っ越すことに。

それが、後にてらこやになるこの家との出会いである。

「もとは祖父が住んでいたこの家。広い畳の和室を見た瞬間から、『ここで何かするだろうな』と感じました。祖父は人が集まるのが好きだったし、寂しそうだった家を使ってあげたいと思いましたね」

思い描くことは数あれど、まずは身体を癒すことに全てを捧げたという美帆さん。

1日のほとんどを寝たきりで過ごす毎日は、「地獄のようだった」という。

そんな中、さらなる災難が美帆さんを襲う。

通院中に車の衝突事故に遭ってしまったのだ。

助手席に乗っていた美帆さんは、凄まじい衝撃とともに臨死体験のようなものを味わったという。

意識がもうろうとする中で、美帆さんの頭に3つのことが浮かんできた。

「家族や友人たちが私を取り囲んで集まってきたんですが(実際はいない)、その人たちが笑顔じゃなかった。それを見て、『悪かったな、笑顔にしたいな』と思った。

同時に、『私の人生の時間を、なんで辛いことにしか使ってなかったんだろう』とも。

最後に、『あの世には何も持っていけないんだ。私の幸せに他人は関係ないな』って、思ったんです」

意識が戻り、「生きている」と実感したのと同時に、「今までの私は死んだ」と悟ったそう。

「命をおとしてもおかしくないような体験をして、これまでの自分を手放しました。執着もプライドも全部捨てて、『これからは笑顔のために生きよう』と心に決めたんです」

持病に加え事故の治療と、辛く苦しい時間が重くのしかかる日々。

しかし、不思議と気持ちは軽やかだった。

生まれ変わった美帆さんは、事故さえも「ギフト」と受け入れ、糧にしていたのだ。

治療とヨガに徹し、自身の心身と向き合い続けた美帆さん。

そうしているうちに、線維筋痛症候群は寛解に至ったのだ。

それは、奇跡と言っても過言ではない。

「痛みを先生と思うことにしたんです。痛みは私へのメッセージで、『違うよ』とか、『休もうよ』とか、教えてくれているんだって。だから、痛みが来たら、原因になっている行動をやめるように徹底していました。治療やヨガはもちろんですが、この意識こそが、痛みや病を否定せず受け入れたことに繋がって、結果的に体が元気になったんだと思っています」

「長引く治療で気持ちが沈むことも当然ありました。そんなときにいつも『言葉』が私を救ってくれた。『最後の最後は、自分の中にある言葉だけが味方だな』と思いましたね」

言葉の偉大さを改めて実感したのと同時に、「この経験は誰かを救う」と確信したという。

「地獄を味わった私が言葉に救われたように、動けない体でも自分で自分を癒すことが出来たように、『この方法でたくさんの人が笑顔になれる』と思いましたね。最後の最後の手段を、最初からやっとけば最強じゃない!?って」

良いことも悪いことも、苦しいことも嬉しいことも。『特性をもった私』だから出会えたギフト。

美帆さんのすがすがしい笑顔からは、そんな思いが伝わってくる。

ありのままを受け入れた先に

現在の美帆さんは、しなやかで軽やか。

美帆さんが見つめる「自分自身」について聞いてみた。

「いろいろな経験をして、私は自分が弱い人間だと知った。強いけど、弱い。だから、人の手を借りることに抵抗がないんですね。助けてもらう代わりに、相手が何か持って帰れるようにしたいなと思ったので、この家という場所を提供して、お互いの子を育て合える環境をつくりました」

「感受性が強かった私は、相手や環境に自分を適応させようと必死でした。そんな中で出会った美容専門学校の先生が、唯一『そのままの私』を受け入れてくれた。そのときの驚きと喜びたるや・・・!『私は私のままで良かったんだ』と初めて思えたんです。

その恩師に出会わせてくれたのは母なんですね。母が初めて私を手離して、他人にまるごと託そうと決めてくれたからこそ、私は生きる希望を見つけられた。私にとっては、母にしてもらったことの中でそれが一番嬉しかったですね」

自身のこんな経験から、「親がやらない方がうまくいく子育てもある」ことを知ったそう。

そしてそれは、美帆さん自身が母となり、育児に葛藤し深い苦しみを味わったときに改めて実感したことでもあった。

『手離して、育て合う』。美帆さんがたどり着いた答えである。

「そもそも、世の中に『ちょうどいい場所』が少なすぎるなと思っていて。この場所で私に何かできるとしたら、『あなたにちょうどいい場所をつくって、ちょうどいい人であること』。それが『あなたに合わせるよ』に繋がるんですけどね」

もともと、「相手の良さを見つけて引き出すことが好きだった」そう。

「もう趣味みたいなもので、人を感じることが。仕組みとか仕掛けを見つけるのが楽しいし、『なんでこんなに良いもの持ってるのに使わないんだろう』って感じるんですよね。

自分がないと言われれば、そうかもしれない。相手に合わせるって、自分を犠牲にしているわけでは全くなくて、ただただ面白いんです。相手を輝かせるために相手に合わせているのであって、私のためではないから」

「私は自分が持っているものをすべて使っているだけ。てらこやもココロバも、まさに私自身が体現していること。私が私の特性に合わせて、環境をつくって、行動を選んでいるんですよね」

美帆さんの特性は、変幻自在に自分の形を変えられること。

そしてそんな自分を楽しんでいる。

それはまさに「才能」だと思う。

こんな風に、特性を活かしていきいきしている大人を間近で見られる環境は、子どもたちにとって何にも代えがたいギフトになるだろう。

こころにロックンロールを

これからは「ロックに生きたい!」と語る美帆さん。

「ほかの誰でもない『自分』を生きること。そして、心が震えるような感動体験を、自分自身にたくさんさせてあげたいですね。地球を感じるような、雄大で壮大な何か・・・」

庭から差し込むやわらかな光が、美帆さんのこれからを祝福するように輝きゆらめいている。

「活動としては、ココロバをより深く極めていきたいですね。個人に伝わりやすい言葉・・・お母さん用語だったり先生用語だったりに置き換えて内容を精査していくことや、カリキュラム化の構築、オンライン対応など・・・結構大きな計画が進んでいます」

「ココロバをカリキュラム化してスクール展開できたら、受講生の高校生や見守りさんたちに認定書(資格)を出してあげられるし、仕事場をつくってあげられるなって。ココロバのコミュニケーションスキルは、身につければ絶対に価値があるし意義がある。そういう、『感覚特性があるからこそできる仕事』を提供する就労移行支援まで、今後はやっていきたいですね」

美帆さんが何人いても足りないような計画に驚くばかり。

「本当、どうやってやってるんだろうって、自分でも思いますよ(笑)」と笑う美帆さんは、困難をも面白がっているように見える。

「この家に人が集まりだしてから、庭の古木がびっくりするくらい元気になったんです。特に手入れをしたわけではないのに、自然と息を吹き返して見違えるほどになっていた。それを見て、『ああ、おじいちゃん喜んでるな。私がしていることは間違ってなかったんだな』と思えました」

ロックな美帆さんが居る、安心安全な家。このちぐはぐも、てらこやらしい。

この先もずっと、てらこやには賑やかな笑顔とやさしい言葉があふれることだろう。

「何だかよくわからないけど、心が落ち着く」。

理屈ではない、「そう感じる」気持ちを大事にしたい。

てらこやの空気にふれて、そんなことを思った。

現在てらこやでは、正会員・賛助会員や、てらこやを一緒につくりたい方を募集しています。

また、見学や体験は随時受け付けています。

ご興味のある方は、てらこやのホームページやSNSを是非ご覧ください。

この記事の執筆者

福島県会津若松市出身。「モノ ・ コト ・ ヒト」を伝えて繋げるライター。