建築廃材に宿す、新たな命。角材彫刻家・前原正広が拓くアートの未来

「彫刻」と聞いて、あなたは何を想像するだろうか。

木彫りの熊、あるいは一本の丸太からフォルムを彫り出す職人の姿かもしれない。

しかし、ここに全く新しい彫刻の形を追求するクリエイターがいる。

角材彫刻家、前原正広さん。

彼が命を吹き込むのは、建築現場で役目を終え、本来であれば廃棄されるはずだった角材たちだ。

グラフィックデザイナー、ラジオMCと多彩な顔を持つ彼が、なぜこのユニークな表現に辿り着いたのか。

まずはこれまでの経歴について訊いてみる。

そこには、彼の非凡な行動力と、未来を見つめる温かな眼差しがあった。

「面白い」が道を拓いた、異色のキャリア

「調べた限り、この作り方をしている人はいなくて。だから『角材彫刻』と名付けて、パイオニアとして挑戦してみようと」

そう語る前原さんのキャリアは、印刷会社の工場オペレーターから始まった。

高校卒業後は大阪の印刷会社へ就職。

社内研修でデザインから印刷までの流れを学ぶ機会があり、そこで初めてデザイナーという仕事を知った。

デザインに興味を持った前原さんだったが、印刷機のオペレーターとしての採用であったため、配属先は3交代制の工場。

仕事を続けるうちに工場での作業は単純だなと感じるようになり、この仕事を一生続けるのは、自分には難しいかな、と考えるように。

そしてある日の夜勤明け。

意を決して、「デザインの部署に変更してもらえないか」と本社に電話をしたのだそう。

だが、「知識も経験もなくデザインの仕事をするのはうちの会社では無理」と、受け入れてはもらえなかった。

憧れを抱きながらも、社内での部署異動は叶わない。

『デザインの仕事が見つかったら会社を辞める。見つからなければそのまま働く』

そう決意し、福岡への帰省時に目にした求人が、彼の心を動かす。

「今でも覚えてますけど、ジャンルが専門職じゃなくてクリエイティブって書いてあったんですよね。横文字でかっこいいなあって。その中に唯一、経験優遇って書いてある会社があって。

『優遇されなくていいので』って言ったら、『お前面白いな』って入社させてもらえたんですよね」

その当時、趣味で漫画を描いていたと話す前原さん。

就職した会社ではスーパーの4コマ漫画の仕事があり、先輩からそれを引き継いで担当することに。

こうしてグラフィックデザイナーとしてのキャリアがスタートしたのだ。

デザインの仕事はとにかくハードで、ほとんど家には帰れない日々。

未経験者であろうとすぐに現場での打ち合わせに行かされ、実践の中で鍛え上げられたのだそう。

しかし、あまりの忙しさに3日ほど徹夜が続いた時のこと、ついに過労で倒れてしまう。

そして、職場からも離れることに。

次に求人情報誌で見つけたのは制作会社でのデザインの仕事。

「デザイン事務所って、服装は結構何でもいいんですよね。制作会社だけしか目に入ってなくて、アロハシャツとジーパンで作品集を持って行ったら、実は広告代理店だったんですよ。代理店だからみんなスーツなんですよね(笑)

えらい立派な応接室に通されて、ネクタイをキチっとした社長とか常務とか部長が出てきて『あらっ!?』ってなって。

『面接なのにそんな格好で来るんだ』って言われて、『代理店って知らなかったんで』って言ったら、『面白いやつだな』って。それで通ったんですよ」

彼の行く手には、常に「面白い」という言葉があった。それは単なる偶然ではないのだろう。常識にとらわれない発想と、臆することなく飛び込んでいく行動力。

その魅力が、人を惹きつけ、不可能を可能に変えてきたのだ。

新たな職場では求人情報誌の巻頭ページ(仕事をしている人を取材するページ)デザインを担当。

彫刻との出会いは、ここで生まれた。

取材で訪れた工房で、その魅力に引き込まれたのだ。

ディレクターが木彫(木造彫刻の略)の彫刻家さんを見つけてきた際、彫刻に少し興味を持っていた前原さんは、普段は行かない取材に同行することにした。

「そこで作ってる様子や作品を見て、これは面白いなって。半年だけ彫刻を習いに行ったんですよ。そこからズブズブと」

必然の出会いが生んだ「角材彫刻」という発明

彫刻の先生の元で習ったのは、木の塊を彫っていく一般的な技法。

ほどよい硬さと彫りやすさから、クスノキやヒノキが材料として選ばれることが多いそうだ。

しかし、創作を続ける上で大きな壁となるのが、決して安くはない材料費。

一塊の木の価格は数万円。

一つ作り上げるのに数万円は現実的ではないと感じていた。

そんな時、彼の脳裏に蘇ったのは、グラフィックデザイナー時代の経験だった。

「昔の映画館って、映画が封切りされると段ボールで作った大きなポップが置いてあったんですよ。結構凝ってて、登場人物が切り抜いて寝てたりとか、ちょっと立体っぽくなってて。それを段ボールで作る仕事があったんですね。

でも立体のまま郵送すると潰れるから、平面にして送って、映画館の人が組み立てやすいように構造とかも考えて」

「あの構造を応用して角材を組み合わせれば、コストを抑えられる。しかも、パズルのような組み立ては、彫刻として新しい表現になるはず」

課題を乗り越えるためのアイデアが、やがて彼の代名詞となる「角材彫刻」を誕生させた瞬間だった。

それは、デザイナーとしての「課題解決能力」と、アーティストとしての「独創性」が融合した、彼ならではの発明だった。

こうして前原さんの角材彫刻家としての活動が始まる。

未来へつなぐ、カーボンニュートラルな創造

当初、ホームセンターで材料を調達していた前原さん。

しかし活動を続ける中で、新たな出会いが訪れる。

建築現場では、柱には使えない短い端材が大量に廃棄されているという事実。

彼はその廃材を譲り受け、作品の素材とするようになった。

「家を作る時の角材って、機械で切ってホゾっていう出っ張りとか作るらしいんですけど、短い柱だと、残り 1メーターぐらいって柱として使えないから捨てちゃうらしいんです。

あとはバイオチップにして発電用の燃料にしたり、廃棄したり」

「作品作りを続ける中で、たまたま処分するところを紹介してもらったんです。で、そこから廃材をもらってるんですよ。

年に1度くらい、ごっそりもらってきて。それで最近は作っています。

材料代もだいぶ抑えられてますね。

昔は 3メートルで3000円くらいだったと思うんだけど、ウッドショックで倍ぐらいの値段になっているから、すごく助かってます。

ついてるんですよ。ほんとたまたまですもんね」

活動を続ける中で、『その活動自体がカーボンニュートラルに繋がっている』ことにも気付かされる。

樹木は成長過程で二酸化炭素を吸収し、炭素として内部に貯蔵する。

建築資材として使われた木材は、その炭素を固定し続ける「第二の森」。

しかし、廃棄・焼却されれば、蓄えられた炭素は再び大気中に放出されてしまう。

前原さんの作品は、捨てられるはずだった木材に、アートとして恒久的な命を与える。

炭素を固定し続ける森の記憶を、愛らしい動物たちの姿に変えて、未来へ繋げていくのだ。

彼の作品が存在し続ける限り、地球環境への貢献もまた、続いていく。

この社会的な有益性は、彼の創作活動に、より一層の深みと価値を与えている。

飲みにケーションとものづくり

前原さんが彫刻と出会った頃、飲み仲間と共にグループ展を開催していた。

グループ展は前原さんがものづくりを始めたきっかけでもある。

飲み仲間は、デザイナー・カメラマン・コピーライター・イラストレーターなど、クリエイティブな職業の方々。

そんなメンバーと毎日のように飲んでいたところ、『もうちょっと飲み会に意味合いが込められたらいいんじゃないか?』という話が出てきたのだ。

「みんな表現をする仕事をしてるけど、基本的にはクライアントさんからの発注で作ってるんですよね。だけど多分、自分はこういうのを表現したいなっていうのがあるんじゃないかって」

ライターは詩を、カメラマンは自分が好きな風景や動物の写真を、イラストレーターは自分の描きたいタッチで。

1回目のグループ展は「蒼い展」。

これまで、ものづくりの経験はなかったという前原さんが作ったのは段ボール人間だった。

「段ボールって厚みがあるじゃないですか。あれを積層して積み上げていって、人間になったら面白いなと思って。

段ボールの上に乗って足の形を書いてカッターで切って。それをどんどんどんどん積み上げて自分と同じくらいの大きさにしたんですね。

出来上がった段ボール人間を行き付けのバーのカウンターに座らせたり、中華料理屋さんに連れて行ったりして写真を撮って。写真もだし、作品づくりも初めてだったんです。そこで『あぁ、面白い!』って」

その後も「紅い展」「緑の展」と毎年開催され、4年目の「白黒の展」で彫刻の作品を出すこととなった。

角材彫刻の最初の作品はキリン。

横の建物と比較すると、その大きさがどれほどか分かるだろう。

「今でこそチェーンソーとかあるんですけど、まだ持ってない時だったからノミで彫ったり、ブラインダーっていう機械で削ったりして。めちゃくちゃ時間がかかりましたね」

前原さんが作品をつくる際に設計図はない。

「結局ちゃんと書いてもそうならないから、じゃあもうなくていいだろうって。ネットで調べて写真をたくさん並べて、ある程度の構図は考えているのでそのまま作ってますね。

組み合わせ方も行き当たりばったりで、同じものは作れないんですよ(笑)

仕掛け的なものが好きなんですよね」

「たまに首が右向いてるけど、作業してる時にひっくり返すと分からなくなることがあって。そんな時は石膏でざっくりと作ってますね。今度はワニを作りたいなぁって」

そう話しながら手のひらサイズのワニを見せてくれた。

角材彫刻だからこそ気楽に

終始楽しそうに話す前原さんだが、今まで困難な場面には遭遇しなかったのだろうか。

「作ってる最中に必ず1回は『うわー、失敗した!』と思うんですよね。毎回毎回そうなんで『あ、これは必ず通る道なのだな』って、開き直ってやってます。

彫刻はどんどんマイナスにしていく作業だから、基本的に付け加えられないんですよね。削ったら終わりみたいなところがあるんです。だから結構緊張感がありますね。

でも、もし失敗したとしても部品を作り替えればいい。実際に作り替えたことはないけど、いざとなったらそれが出来ると思っている分、気が楽なのかもしれませんね」

角材彫刻×グラフィックデザイン

「グラフィックデザインと彫刻、両方やっているからこそ提案できることがある。それが僕の強みです」

その強みが発揮されたのが、JR九州社員研修センターのプロジェクトだ。

2020年、老朽化が進んだ校舎の建て替え工事が進む中で、伐採されることになったイチョウや桜の木。

「地域に愛されてきた木々、この記憶をどうにか残せないか」という想いに、前原さんは応えた。

彼は木々を美しい作品として蘇らせたのだ。

イチョウはコースター、桜はつばめのオブジェに変えて。

同時に、研修センターのロゴマーク制作、校舎内サインのデザインにまで携わる。

『単にモノを作るのではなく、場所に宿る物語をすくい上げ、デザインの力で新たな価値として可視化する』

これこそ、彼にしかできない仕事ではないだろうか。

憧れが現実に

その後も数々のグループ展に出展したり、個展を開催したりと、精力的に活動を行なってきた。

第52回福岡市美術展彫刻部門では福岡市長賞を受賞するなど、注目度は増すばかり。

そして2025年、彼の才能は「瀬戸内国際芸術祭」という大舞台で花開く。

3年に1度の国際芸術祭。

憧れのイベントだった瀬戸内国際芸術祭に、自身の作品が展示されているのだ。

「詐欺メールかと思った」と笑うその快挙は、彼が地道に、そして誠実にものづくりと向き合い続けたことへの、揺るぎない証だろう。

軌跡を語る前原さんの目も、ひと際輝いて見えた。

新しい命との出会いへ

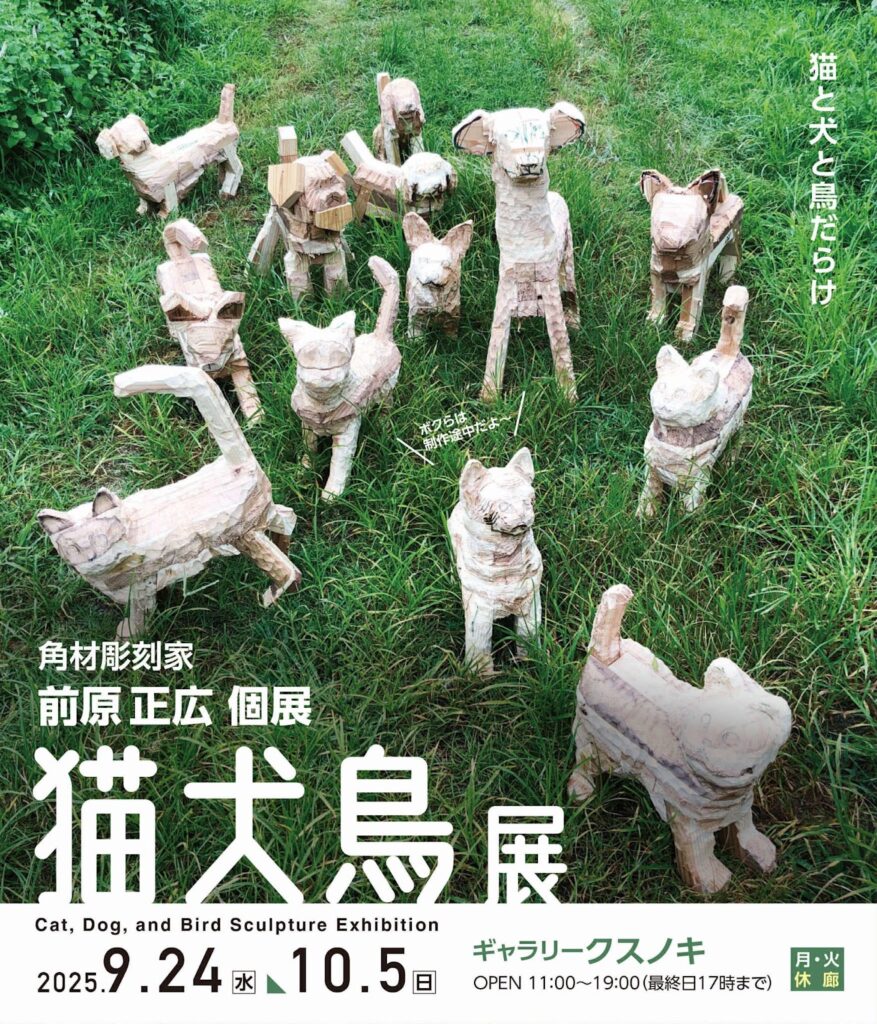

9月24日から個展も開かれる。

「ちょっと前から絵も描き始めたんです。絵と立体だったらいい感じの空間になるんじゃないかと」

木の香り、ぬくもり、柔らかさ。

可愛らしさの中に、どこか力強さも感じられる動物たち。

前原さんの手によって新たな命を吹き込まれた動物たちは、私たちに何を語りかけてくれるのだろうか。

彼の挑戦は、アートの可能性を押し広げ、持続可能な社会への確かな道筋を示している。

ぜひ会場で、その息吹に触れてみてほしい。

そこには、未来への希望と、心を豊かにする出会いが待っているはずだ。

この記事の執筆者

「金曜日のTo-boe」Presents CREATORS FES 2025

2025年12月15日 (月) - 12月28日(日)

11:00~19:00(12月20日(土)のみ20:00L.O)

HiRaKu

入場料無料

【開催終了】第5回 筑紫野もみじ祭 ~はんなりアートさんぽ~

角材彫刻家 前原正広さんの猫と犬と鳥だらけの個展が開催!彫刻だけでなく、絵画も展示予定です。

2025/9/24(水)〜10/5(日)11:00~19:00

ギャラリークスノキ

入場料無料

【開催終了】前原正広個展 【猫犬鳥展】

角材彫刻家 前原正広さんの猫と犬と鳥だらけの個展が開催!彫刻だけでなく、絵画も展示予定です。

2025/9/24(水)〜10/5(日)11:00~19:00

ギャラリークスノキ

入場料無料