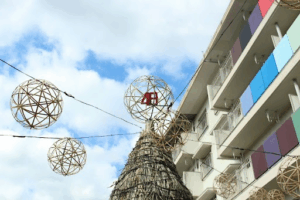

ひのさと48 次の50年にむけたコミュニティ 「さとづくりプロジェクト」の挑戦と想い②

前回の記事はこちら→①

101号室『ひのさとブリュワリー』

ひのさと48の各部屋には保育園から写真館まで様々な企業が入居していますが、101号室〜104号室、203,204号室の計6部屋はプロジェクトメンバーの皆さんが運営されています。

取材の中で特に筆者の目を引いたのが、101号室の『ひのさとブリュワリー』。

団地の一室がそのまま醸造所になっており、『さとのビール』など、オリジナルのクラフトビールを製造。隣の販売所では購入も可能です。

プロジェクトメンバーで営むお店として、なぜ『ブリュワリー』を選んだのか?前回に引き続き、馬場さんと久保さんにお話を伺いました。

地域の会話量を増やす

馬場:「何かを目的を持って集まるわけじゃない場所なので、何か立ち寄ってもらうキッカケが必要だろうと考えました」。

ひのさと48を立ち上げた3年前から彼女たちがテーマにしてきたのは『地域の会話量を増やす』こと。

馬場:「この施設を通じて出来ることはなんだろう?といつも話し合うんですけど、会話のキッカケとしてビールがあるんです」。

大人であれば男女問わず好きな人が多いビールを中心に置くことで、実際に立ち寄ってくれる人がいるのだという。

馬場:「ビールを真ん中に置くことで、普段はなかなか立ち寄ってくれない方も、ビールきっかけで来てくれるんです。高齢の方も地域の寄り合いに持って行ったりされるので、そういったときに立ち寄りやすいかなって」。

「それこそお正月が近くなると『息子が帰ってくるから買っていくわ』とか、『みんなにお土産で買っていくわ』みたいな感じで使っていただいてます」。

クラフトビールの可能性

「ここがブリュワリーですね」。

見せていただいた工房の中には大きなシルバーの樽が2つ。それぞれの樽でビールを仕込み、隣の店舗で販売を行っている。ビールの味作りから仕込み、販売までをプロジェクトメンバーたち自身で行っているというから驚きだ。

馬場:「ビールって、1日でぎゅって仕込んで、3週間強かけて熟成・発酵させて作るんですよ。 仕込みは特に作業が多くて、煮出す工程もあるので夏になると熱中症になりそうなくらい暑いんです。

仕込みの1日は正直言って結構大変なんですけど、その過程を通じて結構絆が深まるというか、チームビルディングにもなるよねって話しています」。

メンバーや手伝いに来てくれた人たちで協力し、毎回手作業でビールを作っているのだという。

自分たちの手で、小ロットで作るからこそ多様なコラボレーションが生まれているのだと、プロジェクトメンバーの久保さんは語る。

久保:「例えば地域特産の農産物や傷がついて店頭に出せない野菜・果物を使ってみたり、隣町のコーヒー屋さんと一緒に黒ビールをつくったりしています。でも、地元のものや人とじゃないとコラボしない、ってわけでもないんです」。

自分たちでブリュワリーをやりたいと見学に来た添田町(田川郡)の方々と、その地域のお米とお酒を使用したビールを作ったこともあるという。

久保:「やるんだったら全部、企画出しから販売、なんならその先まで一緒に走りましょうよっていうスタンスです。自分たちで仕込んで発酵の具合を見て、ラベルを貼る作業までやるからこそ出来ることですね。

話し合いながらやる分時間かかることが多いからめんどくさいって思う人もいるだろうけど(笑)、私たちにとってはすごく楽しくてやりがいがあります」。

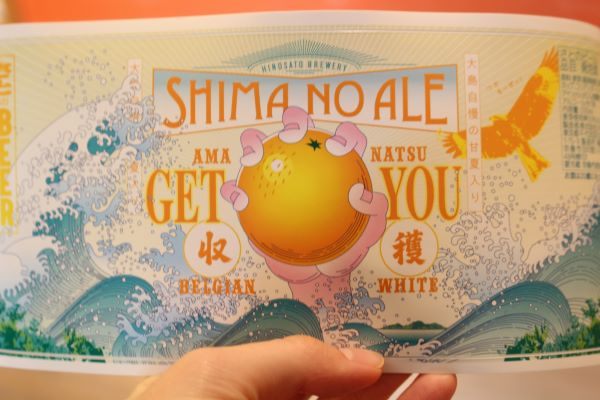

店内に入ると、カラフルなラベルのビール瓶がずらり。自分たちで貼っているラベルのデザイナーもプロジェクトメンバーだ。

久保:「並んでるのは過去に販売してきたビールたちです。買えるビールはその時によって違いますね。大体1〜3種類くらいかなあ。

樽が2つしかないし売り切れ御免でやっているので、始めたばかりのころはペースがつかめず『すみません今在庫がなくて』って来てくれたお客さんに謝ることもありました」。

現在はブリュワリー隣の販売店の他、少量ではあるが道の駅むなかたや小さな小売店でも販売されている。

馬場:「純粋に味がおいしいのと同じくらい『何だか手に取ってみたい』と思われるデザインであることも大事だと思うので、そこはクオリティ高めにやっていきたい。

デザインしてくれるメンバーにも企画の時点から入ってもらっています」。

次の50年を一緒に作る

「ここのオープニングを記念してビールを発売した時には、日の里の方をラベルにさせてもらったんです」。

ひのさと48を運営する「さとづくり48」のホームページ内には、『宗像の人』と題して役所やカフェ、コミュニティセンター、漁港など、宗像に住み生きてきた人たちへの取材記事が並んでいる。

これらは50年間の営みの中で形作られてきた文化を理解するために、プロジェクトが始まる前から行われていたもの。

どんな人がここで生活しているのか、自分たちでリサーチしながら取材していたのだという。

ひのさとブリュワリーで作る『さとのビール』第1弾のラベルには、永嶋さんの笑顔が選ばれた。

馬場:「私たちがこのプロジェクトに関わる上で大事にしてるのは、『日の里の文化を理解し大切にする』ということなんです。この日の里には50年の歴史があって、その営みがあって、人々の文化もちゃんとある。

企業が入ってきて『私たちがまちづくりします。』ではなくて、ここに元々あるものを理解しながら一緒に次の50年を作っていきたい」。

仕込みは基本的に月に1度の頻度で行われているらしい。

日の里の次の50年を、これから生まれるだろうコラボビールを通して見守っていくのもいいかもしれない。

____________________

ライター:原口玲花