ひのさと48 次の50年にむけたコミュニティ 「さとづくりプロジェクト」の挑戦と想い③

最後は、その日私たちを案内してくださったプロジェクトメンバーの馬場さんの視点から、この場所をご紹介します。

馬場さんはひのさとプロジェクトの運営会社の1つである、西部ガスの社員さん。このプロジェクトがスタートした3年前からずっと携わっていらっしゃるそう。

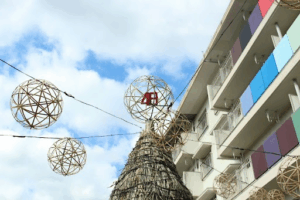

「はじめて来たときは草が腰まで生えてたし、中は鳩が住んでるし。『ここでなにするんだろう』って私自身も全然イメージがわかなかったです」

隅々まで手が行き届いた、明るくカラフルな48号棟からは想像もできない。

ーー50年の歴史や文化を理解して、次の50年につなげるーー

地域と深く関わることが欠かせないこのテーマをもとに、どのような姿勢で3年間を過ごしてこられたのでしょう。

「看板を掲げすぎないようにしています」

48号棟の中を案内していただいている最中、馬場さんから出た言葉だ。

看板を掲げすぎないというのは、運営会社の会社員という肩書きを最初から出しすぎないという意味合い。なぜ肩書きを出しすぎないように心がけているのかというと、このひのさと48で生まれる楽し気なイベントの数々は、その時その場に居合わせた人たちとの会話から偶発的に生まれるものだから。

101号室のブリュワリーにいらっしゃった、プロジェクトメンバーの久保さんはこう話してくれた。

久保:「コミュニケーションを生み出すきっかけをそれぞれの切り口で持ってきているのがこの場所。プロジェクトメンバーの中には、個人事業主とかサラリーマンとかいろいろいるけど、ここではそういうことを抜きにして、フラットにやっていますね。みんなが持っている得意なことを合わせようとする雰囲気があります」

馬場:「その切り口が個人や会社によって違っているだけで、かけ合わせたり、タイミングが合えば一緒にやったりしています。だから、出会った後に『企業の人なんだ』ってわかるくらいのスタンスが良いんじゃないかと思っていて」

この場所を稼働させる中でむずかしいことは、毎日同じメンバーが駐在できるわけではないということ。

プロジェクトメンバーの一人ひとりには、ひのさと意外の場所でそれぞれの生活や役割がある。そこはメンバー同士のマメな連絡でカバーしながら、企画の種になるかもしれない話題をたえず共有するように心がけている。

そうして生まれる企画やイベントも「本当にいいものになっているのかどうか」は、実際にやってみて一つひとつ探っているようだ。

馬場「企画は10個やって1個成功するくらいの感覚です。まちづくりっていろんなやり方があって、たぶんみんな悩んでると思う。正解があれば楽なんでしょうけど、地域性や文化、そこに参加してるメンバーの性質によって変わるから、答えは1つじゃないんですよね。だから私たちも3年間かけて変化し続けていると思います」

3年かけて変化している。そしてその変化は今も続いている。

正解のないまちづくりに対して、フラットに、柔軟に、垣根を越えて力を合わせるひのさと48のみなさん。

その姿勢からは、どんな地域にも活かすことができる向き合い方のヒントが得られるかもしれない。

____________________

ライター:原口玲花